‘’Il faut savoir la limite entre la profession et la culture’’

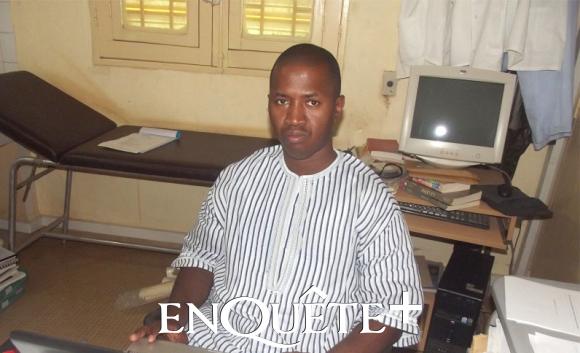

Kolda fait partie des régions où la prévalence du Vih est au-dessus de la moyenne nationale. Avec une tendance stable, le docteur Yaya Baldé explique les difficultés rencontrées dans la zone et les préoccupations des personnes vivant avec le Vih (Pvvih) qui doivent faire face à la stigmatisation.

Quelle est la situation du Vih dans la région de Kolda ?

Le choix des régions du Sud est pertinent, compte tenu de la situation de la maladie dans la zone. En ce qui concerne la région de Kolda, le sida est une priorité. Nous estimons les personnes suivies dans la région à 1 807 séropositifs. Parmi eux, 1 727 au moins sont sous traitement antirétroviral. Soit plus de 90 % des personnes détectées et ce, pour les trois districts que sont Kolda, Médina Yoro Foula et Vélingara. Il faut aussi savoir que Kolda est inscrite dans le Tatarsen (Test and Treat and Retain-Senegal) encore appelé trois 90. Il s’agit de dépister 90 % des positifs, les mettre sous traitement antirétroviral et réussir à les maintenir dans la filiative. Il faut dire que la région est engagée dans cette dynamique ; qu’ils soient les agents de santé, la communauté, l’Etat qui accompagne, mais également les partenaires techniques et financiers qui sont dans cette stratégie de lutte contre le Vih.

Il faut aussi souligner l’accompagnement des autorités administratives qui sont les porte-drapeaux de cette lutte et qui assurent la coordination à tous les échelons au niveau régional. Que ce soit dans les régions au niveau des districts, des hôpitaux jusqu’aux postes de santé. Malgré un contexte assez particulier, la région de Kolda est dans une bonne dynamique. L’une des particularités est d’être transfrontalière à trois pays que sont les deux Guinées et la Gambie. Kolda abrite l’un des plus grands marchés hebdomadaires de la sous-région, qui est celui de Diaobé. Ce marché est une zone à risques et il faut gérer tous ces aspects pour contrôler cette pandémie. Mais là où c’est rassurant, c’est que dans tous ces lieux, les dispositifs qui doivent être pris en charge sont en train de l’être. La lutte contre le Vih à Kolda se porte bien, même s’il faut continuer à appuyer.

La tendance est-elle à la hausse ou à la baisse ?

Au niveau national, la tendance est à la baisse. C’est le cas de manière spécifique dans cette région. La tendance est stable. Mais il faut comprendre que beaucoup de personnes transitent par ici. Il y a les malades de Kolda et les malades dans Kolda. Mais, dans cette maladie, on ne stigmatise pas. On ne répartit pas les personnes par origine. On estime que ceux qui sont dépistés ici font partie de la file active de la région. Si on devait sélectionner ceux qui habitent la zone, les chiffres seraient moyens, mais la tendance est à renverser. C’est l’objectif. Nous avons espoir que cela peut se faire, avec l’implication des collectivités locales qui, aujourd’hui, jouent un rôle important dans le dépistage.

Les Pvvih sont souvent victimes de stigmatisation. Qu’est-ce qui est fait pour les mettre à l’aise dans leur prise en charge ?

Il faut savoir la limite entre la profession et la culture. Nous sommes tous parfois victimes de notre culture. Nous avons, dans ce cadre, tenu des formations sur les techniques de communication et les limites à ne pas franchir. Il en existe même des médecins qui n’ont pas ce comportement, mais on doit prendre du recul et aider ces personnes qui ont besoin de nous et qui font partie de la population du point de vue sanitaire. Le premier pas est d’amener les personnes à venir se faire dépister. Et pour cela, il faut être sûr qu’elles ne trouveront pas la stigmatisation. Les populations clés se cachent, du fait de ce regard de la société, c’est pourquoi c’est à des heures tardives qu’on les rencontre.

Aujourd’hui, beaucoup de bailleurs se sont retirés. Est-ce que cela impacte négativement le travail fait pour éradiquer la pandémie ?

Le retrait des bailleurs, nous le voyons en projection. Il y a certes certains qui se sont retirés, mais il en existe qui sont là pour des cibles. Il y a des bailleurs qui s’intéressent aux personnes clés. Vous avez sans doute compris que, dans le cadre du dépistage, nous ciblons des groupes où on peut avoir plus de positifs. Et il y a des bailleurs qui les accompagnent, qui ne se limitent pas au dépistage, mais les accompagnent jusqu’à la prise en charge totale au niveau des hôpitaux. Ils accompagnent même jusqu’à l’inscription au niveau de mutuelles de santé et cela est important, parce qu’ils ont au moins les moyens de se soigner. Il faut noter que, même si les Arv sont gratuits, il y a des infections secondaires qui ont un coût au traitement. Ceci d’ailleurs était à l’origine des perdus de vue et des abandons. Il en existe même qui prennent en charge le bilan de santé et couvrent la partie non prise en charge par les mutuelles. Le porteur du virus fait un bilan qui n’est pas gratuit. Même s’il en existe au niveau communal des structures qui font tout pour amoindrir les frais. Aujourd’hui, les collectivités locales font un travail de sensibilisation important. En effet, on leur a fait comprendre qu’un jour, les bailleurs vont se retirer et nous serons obligés de prendre de nous-mêmes pour gérer cette maladie.

Kolda est également confrontée à un problème de ressources humaines. Comment arrivez-vous à prendre en charge les Pvvih ?

Des efforts ont été faits, mais jusqu’à présent, les gaps persistent. La difficulté des ressources humaines est un problème de système. La prise en charge du Vih est l’apanage du médecin ; parfois, c’est dans les centres de santé que ça se fait. Et on sait que les patients viennent de villages éloignés. En période hivernale, les zones sont enclavées, souvent le coût du transport fait défaut. La stratégie qui est trouvée est de renforcer les capacités des personnels de santé au niveau des postes. Au moins une trentaine de postes prennent en charge le traitement Arv. Nous sommes dans la dynamique de décentralisation. Avant, la logique disait qu’un infirmier ne devait pas toucher un malade. Aujourd’hui, les sages-femmes font les Etme (élimination de la transmission mère-enfant) et le traitement décentralisé permet aux malades de se traiter à proximité et de se rendre en ville que pour des bilans spéciaux.

Avez-vous l’espoir d’éradiquer la pandémie ?

L’espoir doit être le fruit de l’engagement des uns et des autres. C’est un travail de sensibilisation qui implique toute la communauté. Le secret, il faut le partager, c’est de dépister tous les positifs. On sait que le traitement mène à la charge virale, les mesures de prévention font que la transmission se limite uniquement aux personnes dépistées et si le fil est maintenu, les chiffres vont chuter. C’est pourquoi l’espoir est permis face à l’engagement des acteurs, même s’il faut le renforcer chaque fois.

VIVIANE DIATTA