Gadaye, terre fertile

La bande des filaos, qui longe le golf de Guédiawaye, se meurt à petit feu. Si le prolongement de la voie de dégagement nord (VDN) n’a pas eu d’effets néfastes, le phénomène de la coupe de bois a été fatal pour elle. Ce qui a pourtant fait le bonheur de certains individus qui en profitent pour pratiquer la culture maraichère.

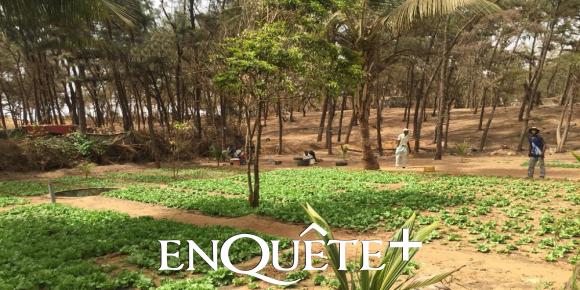

Le décor n’est plus le même pour quelqu’un qui avait auparavant visité le site. A la cité Gadaye de Guédiawaye, la bande des filaos ne sert presque plus à grand-chose. Initialement plantés pour contrer l’avancée de la mer, ces arbres sont désormais coupés, laissant ainsi place à la culture maraichère. Des tiges de filaos coupées, cette vaste étendue qui longe la plage de Guédiawaye est aujourd’hui clairsemée. Tout s’est passé tellement vite, à un rythme effréné. La coupe de bois est passée par-là. Un étrange silence y règne et seules les quelques voitures qui passent de l’autre côté perturbent la quiétude des lieux.

Pas facile d’y obtenir un lopin de terre

Des jeunes, venus de différents coins de la banlieue, s’adonnent au maraichage et arrivent malgré tout à satisfaire leurs besoins. Cependant, l’acquisition de ces terres n’a pas été chose aisée. Les bénéficiaires sont passés par toutes les étapes avant d’obtenir gain de cause. Oumar Sow, sexagénaire, en sait quelque chose. ‘‘J’ai galéré pendant plus de trois ans avant de pouvoir obtenir un champ ici. J’ai déposé beaucoup de dossiers à la direction des Eaux et Forêts. Ils m’ont tout d’abord fait savoir que cet espace n’est pas à céder, car c’est une forêt classée et personne n’a le pouvoir de le donner à quelqu’un. Mais, à force d’insister, ils ont fini par céder et m’ont accordé quelques parcelles’’, témoigne le vieux, couché sur sa petite natte, préparant tranquillement son thé. Il a, par contre, apporté une précision de taille : ‘‘Je n’ai donné aucun franc. Tout s’est fait gratuitement.’’

Cet endroit a longtemps été le lieu idéal pour les malfaiteurs qui s’y cachaient, soit pour fumer du chanvre indien, soit pour se réfugier après avoir commis leurs forfaits. D’ailleurs, la police de Wakhinane Nimzat (Guédiawaye) y effectue souvent des rondes. Mais, avec la difficulté que rencontrent les agents pour sécuriser de manière permanente cet endroit et le préserver des charretiers qui extraient le sable marin, ils l’ont finalement mis à la disposition des maraichers. Ces derniers sont toutefois priés de ne plus couper les arbres et de veiller à leur survie.

‘‘Personnellement, je n’ai pas eu trop de difficultés à obtenir un lopin de terre ici. On m’a mis en rapport avec un agent et au bout de deux semaines, il est venu jusqu’ici pour m’indiquer mon futur champ’’, avance un des bénéficiaires, Ibrahima Souma, qui s’active pour défricher un à un ses plants. Cet originaire de Thiènaba (Thiès) pense aussi que c’est une bonne chose de permettre à des jeunes de travailler et de joindre les deux bouts, car tout le monde doit participer au développement du pays.

Après avoir arrosé ses plants de salade, de gombo, de manioc… Ibrahima Souma se repose sous sa tente. Habillé d’un jean avec une casquette bien vissée sur la tête, le jeune homme a pratiqué toute sorte d’activités avant de se lancer dans le travail de la terre. Mécanicien d’abord, puis commerçant, le trentenaire est plus chanceux que le premier.

Une culture riche et variée, malgré les difficultés

Ces maraichers accordent une importance capitale à l’horticulture. ‘‘Avec la proximité de la mer, on a un climat assez favorable. De surcroit, on pratique différentes cultures : chou, manioc, patate, melon, gombo, salade…’’, narre le vieux Oumar. Ibrahim ne compte pas s’en arrêter-là, avec son rêve de devenir un ‘‘très grand producteur’’. Il a, à son actif, beaucoup de plants de basilic de différents types (menthe, marocain, sauge, pastille, fass…). ‘‘J’ai aménagé mes plants de basilic qui arrivent à maturité au bout d’un mois’’, affirme le jeune homme qui ne manque pas de souligner qu’ils peuvent coûter entre 10 et 20 000 F CFA. Mais c’est selon, car la pastille, la menthe, la sauge et la marocaine sont plus chères que les autres : 15 000 F CFA.

Ibrahima a toujours excellé dans le travail de la terre. Incapable de s’adonner à l’arrosage traditionnel, il s’est doté d’une motopompe qui lui permet d’arroser quotidiennement. Même si cette machine lui facilite beaucoup la tâche, il n’en demeure pas moins qu’elle lui coûte aussi beaucoup d’argent. ‘‘J’achète 2 500 F de carburant par jour, et c’est vraiment difficile’’, poursuit M. Sow. Ajoutés à cela les pesticides, la facture est plus que salée pour eux.

Ces travailleurs n’ont bénéficié d’aucune aide. Tout ce qu’ils ont investi ici a été fait sur fonds propres. Et pour alléger leurs dépenses, ils s’étaient constitués en groupement d’intérêt économique (GIE). Mais, comme d’habitude, un membre s’est ‘‘volatilisé’’ avec tout leur argent. ‘‘Voilà pourquoi je n’ai plus confiance en personne, car les gens sont très mesquins’’, se désole le vieux maraîcher.

N’ayant pas les moyens de se doter d’un forage, Ibrahima a souffert avant de pouvoir s’approvisionner en eau et arroser ses champs. Il dit avoir passé un mois à creuser tout seul un puits. ‘‘Chaque jour, après la prière de l’aube, je viens m’occuper de mes champs. Mais c’est très difficile sans motopompe. Les arrosoirs sont lourds et je suis seul’’, raconte Ibou, entre deux va-et-vient sous la chaleur suffocante de l’après-midi.

Le maraichage requiert beaucoup d’efforts physiques, les engrais et les pesticides sont chers, alors que les moyens ne répondent pas. Et fréquenter la bande des filaos est toujours risqué, car certains petits voyous sont de temps en temps aux aguets. Ils sont en groupes et attendent qu’un individu se présente pour sauter sur l’occasion. ‘‘Un jour, je venais tranquillement travailler et j’ai rencontré des jeunes qui m’ont interpellé. Après avoir riposté vigoureusement en les menaçant, ils se sont rétractés’’, raconte le jeune producteur qui, malgré tout, ne se laisse toujours pas faire.

La bande de filaos n’a plus de beaux jours devant elle. A quelques encablures de Gadaye, à la Cité municipale, une très grande partie a été coupée. Au début, le prétexte des autorités à ce massacre environnemental était la construction des cimetières de Guédiawaye. Jusqu’à présent, il n’en est rien. Pour contrer le phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur, des reboisements sont de temps en temps organisés entre la route nouvellement érigée et la plage.

CHEIKH DIOP (STAGIAIRE)