La longue agonie de Médina Yoro Foula

La situation du département de Médina Yoro Foula (MYF) est d’un anachronisme sidérant. Il regorge d’un formidable potentiel économique en produisant, par exemple 150 tonnes de bananes, par an. En même temps, c’est l’un des départements les plus pauvres du pays où tout manque : infrastructures de base, électricité, réseau téléphonique et eau potable. En plus de son enclavement, les écoles sont en paillote et le plateau sanitaire est réduit à sa plus simple expression. Pendant quatre jours, EnQuête a sillonné le département, pour faire partager à ses lecteurs, le triste sort des 146 mille 458 habitants de ce « grenier sinistré et oublié par l’Etat ».

Reportage

Pour sillonner le département de Médina Yoro Foula à bord d’un véhicule, le passager doit s’armer de courage, de patience et dans la mesure du possible se doter d’un lot de médicaments à même d’atténuer les douleurs et de faire disparaître les courbatures. samedi 22 janvier 2016, il est 7 heures à la gare routière de Kolda. Des véhicules en partance pour Vélingara, Tanaff, Sédhiou, Médina Wandifa, Médina Yoro Foula, Fafacourou et Pata attendent les voyageurs. A cette heure de la matinée, les plus actifs sont les rabatteurs qui se ruent sur le moindre client pour l’orienter. Les passagers prennent leurs tickets et attendent sagement que les véhicules soient pleins.

Après trois tours d’horloge d’attente, le véhicule « 7 places » en partance pour Pata, qu’on devrait plutôt appeler un « 10 places », est plein. Deux personnes sont devant avec le chauffeur, quatre au milieu et quatre derrière. Dans cette gare routière, la surcharge est la règle. A 10 heures passées, le chauffeur Mamadou Baldé est paré pour tailler la route. Mais la vétusté du véhicule rend difficile le démarrage. Il faut l’aide de ses collègues pour allumer le moteur. Devant ce spectacle, des passagers s’interrogent sur la réelle capacité du véhicule à les amener à bon port lorsqu’un jeune enseignant réclame, devant autant d’incertitudes, une autre voiture. Personne ne relève sa demande. Le chauffeur a apparemment d’autres chats à fouetter. Concentré sur son volant, le corps incliné vers la gauche, il est tendu vers son désir de prendre la route. En plus de la voiture qui refuse de démarrer, il est gêné par les deux clients à ses côtés. L’un est obligé de se contorsionner pour lui faciliter la manœuvre. Finalement, il réussit à démarrer.

Mais dès la sortie de la commune de Kolda, c’est le début du calvaire. La voiture s’engage dans une piste latéritique longue de 65 km qui rallie Kolda à Pata. Le triptyque prudence, rapidité et dextérité est plus que jamais nécessaire sur ce chemin raviné par les intempéries et les effets du temps. Tenant fermement le volant, le conducteur, revigoré par la dernière chanson fétiche de Bandi Mike, un artiste local, appuie sur l’accélérateur. La voiture bondit, à l’image des gazelles qui sautent dans les prairies.

L’état de la route ne permet pas au chauffeur de rouler sur une ligne droite. Il va d’une voie à l’autre, évitant petits trous et nids de poule. Par la fenêtre, il y a le spectacle d’une nature luxuriante. Une colonie de Kaya senegalensis par-ci, un peuplement de fromagers par-là, des ramifications de Saba senegalensis surplombent une diversité d’arbustes, de part et d’autre de la route. Des singes montent sur les arbres, à l’approche du véhicule. Des vaches semblent ne point se soucier de la voiture. Pas de panneaux de signalisation sur la route jalonnée de virages qui se font de plus en plus fréquents.

Plus on s’avance, plus la fatigue se fait sentir et il faut changer de position pour soulager les membres ankylosés. Le passage du véhicule soulève un nuage de poussière. Tout comme les autres véhicules roulant en sens inverse. Le chauffeur, arborant le maillot de l’ancien international sénégalais, Salif Diao, comme un compétiteur, fait attention. Mais, alors qu’on ne s’y attendait pas, le véhicule atterrit dans un trou, à proximité du village du village de Soulabaly. « SVP descendez de la voiture », lance le chauffeur à ses passagers. « C’est une crevaison, des problèmes mécaniques et le moteur du véhicule a chauffé », explique-t-il. Le passager sur le porte-bagages, qui fait office d’apprenti, court chercher de l’eau dans une maison. L’attente dure une heure, mais nous réussissons à rallier Pata. Il est 14 heures. Il a fallu 4 heures pour parcourir 65 km.

De Pata, à Médina Yoro Foula, chef-lieu du département, en passant par Bourouco, Fafacourou et Bignarabé, puis Kolda, c’est le même parcours du combattant. Pendant trois jours, nous avons sillonné la région. Les chauffeurs qui ont permis de parcourir le département n’ont pas de mots pour décrire leurs souffrances. « Des mesures d’urgence s’imposent pour bitumer ces voies. Nous enregistrons parfois des cas d’accidents mortels », renseigne Moussa Baldé, chauffeur de profession. « Les passagers eux s’en sortent avec des courbatures et autres douleurs dorsales, à l’arrivée. Sans compter la poussière qui les rend méconnaissables. De Kolda à Bignarabé, en passant par Pata, Médina Yoro Foula et Fafacourou, les routes sont complétement dégradées. Cet enclavement ne favorise pas les cultivateurs. Pour vendre les produits des champs, les paysans doivent se déplacer vers Kolda, Diaobé ou la Gambie. Ils passent des heures en cours de route à la merci des intempéries et des coupeurs de route.

L’enclavement freine le développement économique de MYF

Le département de Médina Yoro Foula, une localité d’échanges et d’écoulement des produits locaux, est victime d’isolement et d’enclavement. Y accéder est difficile, surtout en période d’hivernage. Ceinturée par la forêt, le département offre d’énormes potentialités agro-sylvo-pastorales. L’élevage, l’agriculture et le commerce sont, entre autres, les occupations des populations dont la plupart sont des peulhs, des sérères, des mandingues, des Kognadjis. Du fait du manque d’infrastructures routières, les produits agricoles ont du mal à arriver à l’intérieur du pays et les autres lieux d’écoulement. Cet enclavement contribue à la misère des populations.

Le département de Médina Yoro Foula, une localité d’échanges et d’écoulement des produits locaux, est victime d’isolement et d’enclavement. Y accéder est difficile, surtout en période d’hivernage. Ceinturée par la forêt, le département offre d’énormes potentialités agro-sylvo-pastorales. L’élevage, l’agriculture et le commerce sont, entre autres, les occupations des populations dont la plupart sont des peulhs, des sérères, des mandingues, des Kognadjis. Du fait du manque d’infrastructures routières, les produits agricoles ont du mal à arriver à l’intérieur du pays et les autres lieux d’écoulement. Cet enclavement contribue à la misère des populations.

Selon la plupart des populations rencontrées, le non-butimage des routes du département frontalier avec la Gambie fait qu’aujourd’hui, l’enclavement freine le développement économique de cette zone. Le maire de Pata, Aliou Badara Baldé, souligne que les producteurs du département de MYF éprouvent d’énormes difficultés à écouler les productions. « Dans ce département, la majorité des populations s’activent dans le maraîchage. Par exemple, dans ma commune Pata, en 1994, 10 hectares de périmètre ont été mis à la disposition des populations de cette localité. Elles y cultivent de la banane, de la tomate, du gombo, du piment, de l’oignon, etc.

Dans ce périmètre, les populations y récoltent, chaque année, 100 à 150 tonnes de bananes. Le kg est à 175 francs. Nous récoltons 10 à 15 tonnes de piment. Le prix d’un kilogramme varie entre 1500 à 2000 francs CFA. Nous récoltons 10 tonnes d’oignons. Si on évalue tout cela, la zone peut enregistrer plus de 500 tonnes d’oignons. Mais, l’écoulement des produits pose un véritable problème », dit-il. « Fafacourou est à 66 km de Pata ; Bourouco à 80 km et Kolda à 65 km. Donc, les populations sont obligées d’aller vendre leurs produits en Gambie qui est plus proche d’elles. C’est une perte énorme pour le Sénégal. Tout cela, c’est à cause de l’impraticabilité des routes dans le département de MYF », regrette le maire.

Autres conséquences : « Ces difficultés d’écoulement des produits champêtres font que les cultivateurs ne sont plus actifs dans les activités agricoles. Tout cela, à cause du manque de routes pour acheminer leurs productions vers Kolda, Dakar et d’autres centres de consommation. La plupart d’entre eux préfèrent maintenant exercer des activités commerciales dans des petits périmètres. Des ONG humanitaires hésitent à intervenir dans cette contrée car elles craignent pour leur sécurité. Les habitants du département de Médina Yoro Foula demeurent pauvres, pendant que leur territoire regorge d’une potentialité importante en sol et en sous-sol ». A ce propos, déclare le maire de Médina Yoro Foula, Khalifa Sy, « si les routes du département sont goudronnées, cela permettra à ces populations de se développer, à travers le fruit de leurs activités agricoles. Mais il n’y a que des pistes impraticables qui plongent les zones de production dans un enclavement chronique qui bloque la relance économique de la localité. Conséquence : le développement de MYF est bloqué dans tous les domaines ».

Le département ‘’où il n’y a pas encore 1 m de goudron’’

Cet enclavement a aussi des conséquences terribles sur le plan éducatif. Certains élèves abandonnent tout simplement leurs études. « Parce que certains parents n’ont pas de tuteurs dans les villages où leurs enfants doivent poursuivre leurs études », explique Moutarou Seydi, un habitant du village de Soulabaly. « C’est mon cas. Je n’ai pas les moyens de payer un vélo ou une moto à mon enfant qui doit faire, cette année, la Seconde au Lycée de Médina Yoro Foula. Et comme, il ne peut pas braver des kilomètres pour faire des navettes entre les deux localités, il a préféré s’adonner uniquement à l’agriculture », regrette-t-il.

Selon le directeur régional du développement rural (DRDR), Mamadou Badiane, c’est l’un des rares départements au Sénégal où il n’y a pas encore un mètre de goudron. ‘’Dès que la pluie s’installe, nous avons de sérieux problèmes dans la mise en place des intrants et des matériels agricoles dans ce département. Et cela aussi a des conséquences sur la mise en place des cultures, leur développement jusqu’à la production’’.

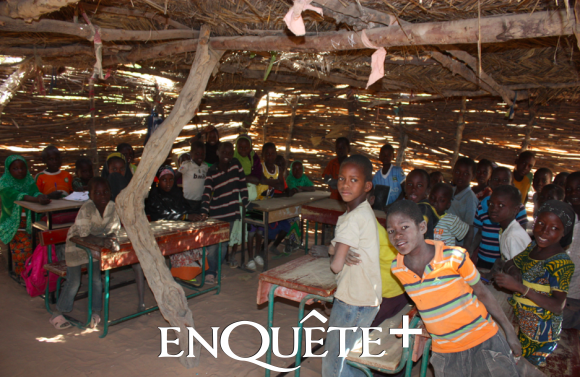

MYF, le paradis des abris provisoires

La pléthore des abris provisoires inquiète plus d’un. Le phénomène n’épargne aucun type d’établissement. Les collèges d’enseignement moyen et le Lycée sont sous abris provisoires. Des difficultés qui font que certains élèves préfèrent quitter pour aller ailleurs. « C’est le cas de notre Lycée, ici à Médina Yoro Foula », renseigne le censeur intérimaire dudit lycée, François Xavier. « Ces mauvaises conditions dans lesquelles sont plongés les élèves et les professeurs ont un impact négatif sur le plan de l’enseignement. D’ailleurs, depuis la création du lycée, nous avons noté qu’il y a beaucoup de départs. Parmi les 187 élèves que compte l’établissement, plusieurs d’entre eux ont préféré quitter le lycée pour aller poursuivre leurs études ailleurs où les conditions d’études sont réunies ».

Pour maintenir les élèves dans l’établissement, l’administration a jugé nécessaire, cette année, d’interdire les départs sans motif. Ceci pour éviter que le lycée ne perde ses futurs cadres. « Cela serait possible si les autorités nous aident à construire et à équiper le lycée. L’abri est tellement mal fait que les enseignants et les élèves sont pressés de sortir. Même quand la cloche sonne pour siffler la fin de la récréation, ils ne sont pas pressés de retourner dans les salles de classe qui sont souvent à ciel ouvert, sans porte. D’ailleurs, la nuit, les salles de classe sont transformées en dortoirs d’animaux’’. Selon toujours sa description, l’établissement n’a ni bibliothèque, ni toilettes et encore moins eau courante. Les salles de classes et les toitures sont faites de tige de mil. De ce fait, elles sont traversées par endroit par des rayons solaires et laissées à la merci du bétail, faute de portes.

Ces problèmes d’ordre pédagogique et infrastructurel ne favorisent pas un enseignement de qualité. Professeurs, élèves et parents d’élèves sont plongés dans le désarroi. Selon Kalidou Sy, maire de Médina Yoro Foula, ce lycée à 100% abris provisoires ne permet pas à ses élèves d’aller de l’avant. « Parce qu’un élève qui quitte une école élémentaire et un collège d’enseignement moyen bien construits et se retrouve dans un abri provisoire, il se décourage. Cela ne lui permet pas d’avoir de bonnes notes », a-t-il dit.

L’inspecteur d’académie, Mamadou Badiane, explique : « Dans le cadre de la résorption des abris provisoires, avec la construction des 16 écoles du projet d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQET), Médina Yoro Foula est bien servi. Parce que le département a bénéficié de dix écoles construites, à l’heure actuelle, qui seront réceptionnées dans quelques jours ». Il ajoute que, « dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale, sur la modernisation des daara, dans le département, quatre daara ont été déjà choisis dans Kolda. Les dossiers d’appels d’offres vont être lancés incessamment.

A cela s’ajoute les programmes du budget de consolidation et de l’investissement (BCI) qui permettent de prendre en charge la plupart des établissements. En ce qui concerne le Lycée de Médina Yoro Foula, qui est entièrement en abris provisoires, nous pensons avec un plaidoyer et le soutien du conseil départemental, que nous pourrons évidemment, progressivement résoudre ces questions ». Il reconnaît toutefois qu’il y a « un manque de professeurs expérimentés dans la région ».

L’eau potable, cette denrée rare

Quatre jours dans le département de MYF a permis de se rendre compte d’un autre problème : le manque criard d’eau potable. C’est le cas dans la commune de Koulinto et certains villages visités, notamment Soulabaly, Tankon Fara, Diatouma Thiéwel, Saré Kolidiang, Saré Mossory et Saré Dianfo, entre autres villages qui n’ont pas d’eau potable. Le problème est si aigu que certains bergers quittent les villages à la recherche du liquide précieux.

Certaines personnes interrogées soulignent que le manque d'eau est un frein aussi bien à l'élevage qu'à l'agriculture. « Si le département disposait d'un forage, il y aurait moins de perte de bétail. Nous pourrions aussi diversifier les cultures», affirment-elles. Cette situation fait transhumer des éleveurs vers d’autres horizons. Par contre, les communes qui, comme Bignarabé, ont bénéficié de forages, ont vu leurs populations augmenter et leurs économies locales connaître une croissance.

Certaines césariennes sont faites en Gambie

Dans le domaine de la santé, les équipements font défaut dans le département. D’après le médecin chef du district sanitaire de Médina Yoro Foula, Dr Boubacar Kandé, dans les postes de santé de Fafacourou, Niamine, Kéréwane et Saré Yoro Bouya, pendant les campagnes de vaccination, les techniciens de santé éprouvent d’énormes difficultés à rallier les villages, faute de motos. Ainsi, ce sont les populations qui sont obligées de mettre en place des stratégies avancées, en cas de besoin. Parfois, ce sont les ONG qui mettent à la disposition des techniciens de la santé leurs motos, afin qu’ils puissent faire des vaccinations dans les villages.

« Dans certains postes de santé, il n’y a pas de chaîne de froid (frigos). Dans d’autres postes de santé, comme Ndorna, Santankoye, pour ne citer que ceux-là, les frigos sont en panne. La dégradation des routes oblige les spécialistes de santé du département à envoyer certaines femmes enceintes dans les hôpitaux gambiens pour les besoins de césarienne. Parce que la Gambie est plus proche et le coût de transport n’est pas trop élevé. Les prestataires ne sont pas recrutés par l’État. Or, ils font un excellent travail dans des conditions difficiles », renseigne-t-il.

La commune de Koulinto ne dispose pas de poste de santé. Les populations parcourent des dizaines de kilomètres pour se faire soigner. Un des chefs de village rencontrés ne cache pas sa peine de voir tous les habitants de la zone souffrir ainsi. « Nous souffrons énormément. Nous n’avons pas de poste de santé, ni de maternité. L’État devrait nous aider à créer un poste de santé pour permettre à nos femmes d’accoucher en toute quiétude », plaide-t-il. Le département ne dispose que de deux ambulances qui permettent de faire des évacuations rapides vers Kolda.

Entre 2011 et 2015, cinq cases de santé ont été transformées en postes de santé. Sur les 12 postes de santé, 6 sont pris en charge par la communauté. La mairie de Médina Yoro Foula a appuyé les techniciens de la santé, en achetant un échographe portatif tout neuf à hauteur de trois millions de francs CFA. Des lits sont mis à la disposition des spécialistes de santé par le conseil départemental. De 2011 à 2014, le département de MYF a bénéficié de deux ambulances toutes neuves. En 2011, la zone de Médina Yoro Foula avait un taux de prévalence contraceptif de 2,10 %. Au bout de 5 ans, le département est à 13%. Cela a été rendu possible, grâce au renforcement de capacités, aux formations et aux stratégies avancées.

Pauvreté croissante et misère accrue

A Médina Yoro Foula, le décor qui s’offre au visiteur est celui de la désolation. L’absence d’usines et d’unités de production, bref d’infrastructures de base, fait que le département de Médina Yoro Foula peine à prendre son envol économique. L’absence de ces unités susceptibles d’absorber la main d’œuvre et les problèmes déjà cités font qu’aujourd’hui, la coupe abusive de bois, le vol de bétail et les autres formes de délinquance demeurent endémiques dans le département.

« Il y a une terre très riche pour développer l’agriculture. Des espaces disponibles ne manquent pas, d’où la nécessité d’implanter des usines et des unités de transformation des produits locaux. Ceci pour une meilleure harmonisation sociale et lutter contre la pauvreté. Les jeunes veulent se lancent dans le domaine de l’agriculture. Mais le manque de moyens financiers et d’équipements les décourage », martèle Abdoulaye Cissé, président de la convention régionale des jeunes de Kolda (CRJK).

Le secrétaire général du collectif des cadres, intellectuels et ressortissants du département de Médina Yoro Foula, Chérif Sidy Cissé, par ailleurs magistrat à la Cour au tribunal de Grande Instance de Kaolack, de marteler : « A part l’enclavement, il y a des problèmes liés à l’éducation, à la santé, à la gestion des ressources forestières, à l’emploi des jeunes, à la sécurité. Bref, toutes ces difficultés font qu’aujourd’hui, le département de Médina Yoro Foula a perdu sa vitalité, malgré ses potentialités économiques. Il mérite d’attirer l’attention de l’État. » Il l’a dit à l’occasion d’un forum organisé le mois dernier par les membres du collectif qui réclamaient le bitumage de la route Kolda-Pata-Médina Yoro Foula-Fafacourou.

L’électricité reste un mystère à MYF

Toutefois, dans le département, certaines populations sont encore à l’ère de la bougie et des lampes-tempêtes. C’est le cas dans les communes de Bignarabé, Fafacourou, Badion, Bourouco, etc. L’obscurité battant son plein, l’insécurité s’accroît. Les habitants ont peur de circuler la nuit. En ce dimanche 24 janvier, le soleil se couche sur la commune de Badion. Le tuteur, Ibrahima Baldé, notable du village, nous invite à partager le dîner, sous l’éclairage d’une lampe-tempête. Sur la question électrique, notre hôte dit toute son amertume. « Vous en êtes témoin. Il n’y a pas d’électricité dans notre commune, malgré les multiples demandes formulées par les populations et appuyées par la municipalité. L’État tarde à satisfaire notre demande. Nos élèves ne peuvent pas faire des recherches sur internet comme les autres. C’est vraiment triste et désolant. »

Toutefois, dans le département, certaines populations sont encore à l’ère de la bougie et des lampes-tempêtes. C’est le cas dans les communes de Bignarabé, Fafacourou, Badion, Bourouco, etc. L’obscurité battant son plein, l’insécurité s’accroît. Les habitants ont peur de circuler la nuit. En ce dimanche 24 janvier, le soleil se couche sur la commune de Badion. Le tuteur, Ibrahima Baldé, notable du village, nous invite à partager le dîner, sous l’éclairage d’une lampe-tempête. Sur la question électrique, notre hôte dit toute son amertume. « Vous en êtes témoin. Il n’y a pas d’électricité dans notre commune, malgré les multiples demandes formulées par les populations et appuyées par la municipalité. L’État tarde à satisfaire notre demande. Nos élèves ne peuvent pas faire des recherches sur internet comme les autres. C’est vraiment triste et désolant. »

Même son de cloche dans la commune de Fafacourou. « L’électricité demeure un luxe pour les populations des communes comme Fafacourou, Badion, Dinguiraye, Niaming, Bourouco, Pata et Ndorna qui n’ont pas encore expérimenté la révolution de la modernité. Dans ces localités, l’électricité est une denrée très rare et un luxe. Aucune commune n’a de l’électricité de manière continue. Médina Yoro Foula, chef-lieu du département qui est le mieux loti, ne dispose que de 16 heures d’électricité. Le manque d’électricité rend la vie invivable dans ce département », dénonce le maire de Fafacourou, Moussa Kandé.

Le maire de Pata, Aliou Badara Baldé, de renchérir : « Pour s’éclairer, nous avons recours aux vieilles méthodes traditionnelles : lampes-tempêtes et bougies. Par contre, ceux qui ont assez de moyens financiers s’alimentent à l’aide des groupes électrogènes ou encore des panneaux solaires, ce qui n’est pas toujours facile pour les autres. Certaines autorités déclarent que le département de Médina Yoro Foula a 4% de couverture d’électricité. Je balaie ce pourcentage d’un revers de main. Le département de Médina Yoro Foula couvre 0,1%.»

Abondant dans le même sens, Mohamed Ndiaye, enseignant de profession, déclare être fatigué de vivre dans le noir. « J’étais à Thiès et j’ai été affecté ici pensant qu’il y avait de l’électricité. Regardez, tous mes appareils électroniques ne fonctionnent pas depuis que je suis arrivé dans la commune de Bourouco. A cette allure, je risque de les perdre. Il faut vraiment que les autorités puissent régulariser cette situation », se plaint-il.

Cette situation est d’autant plus difficile à vivre que, dans certaines communes, des poteaux électriques ont été installés, sans que les populations ne voient l’ombre d’un fil électrique. Dans le département, certaines communes n’ont pas de l’électricité de manière continue.

Les puces de téléphone gambiennes ont la côte

Dans le département de Médina Yoro Foula, avoir le réseau téléphonique est un luxe. Certains abonnés restent fréquemment coupés de l’extérieur comme de l’intérieur de leur pays, durant plusieurs semaines. « Les deux antennes implantées dans le département couvrent à peu près 5 à 6 kilomètres. Au-delà de ce périmètre, les populations sont coupées du monde. Inutile de chercher le réseau », explique Samba Diamanka, habitant de la commune de Dinguiraye. Selon ses dires, « les populations sont obligées de faire des kilomètres pour avoir le réseau ».

Les communes de Fafacourou, de Pata, de Ndorna, de Bourouco et de Niamine pâtissent aussi de ce problème. Surtout celles de Bourouco et de Dinguiraye où les populations reçoivent le réseau gambien. D’ailleurs, la plupart des populations ont des puces gambiennes. « Le réseau téléphonique sénégalais ne marche pas bien ou n’existe presque pas », explique Ibrahima Baldé, habitant de Bourouco. Le plus jeune maire du Sénégal, Harouna Camara, édile de Dinguiraye, explique que le manque de réseau téléphonique handicape leur travail. « Notre commune est coupée du reste du Sénégal et du monde, faute de réseau téléphonique. »

Plusieurs élus locaux ont interpellé l’Etat dans ce sens. Ils comptent porter le combat pour la réduction de la pauvreté dans le département. Selon le maire de Bignarabé, Kaba Diao, « cela passe par l’électricité, le butimage des routes et la fourniture en eau potable ».

Le gouverneur de Kolda : ‘’Sous peu, MYF connaîtra ses premiers kilomètres de goudron’’

Sur toutes ces questions, le représentant de l’Etat, Al Assane Sall, gouverneur de la région de Kolda, affirme que l’Etat est bel et bien conscient des difficultés et que des efforts sont en train d’être faits, dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de la réhabilitation des routes et des pistes de production, vecteur de développement durable. « L’Etat est en train de prendre en charge, à travers la réhabilitation des pistes de production et la construction des routes goudronnées. Nous sommes en mesure de dire que, sous peu, le département de Médina Yoro Foula connaîtra ses premiers kilomètres de goudron », a-t-il soutenu.

EMMANUEL BOUBA YANGA