« Dans mon pays, c’est la première fois qu’on va faire écarter par la justice des candidats à la présidentielle »

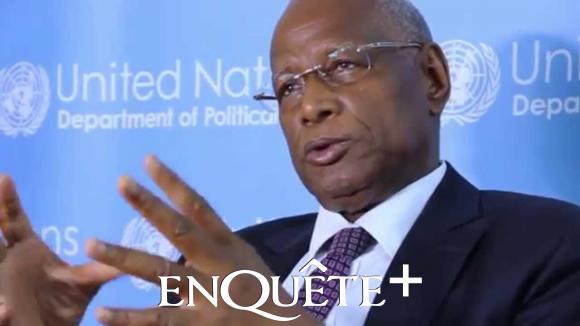

Sans fard ni concession, l’historien et ancien ministre sénégalais jette un regard lucide sur les sujets les plus brûlants de l’actualité continentale. C’est un Abdoulaye Bathily amer et inquiet qui se confie à Jeune Afrique. L’ancien dirigeant marxiste reste un homme engagé. Diplômé des universités de Dakar et de Birmingham, en Grande-Bretagne, ce grand historien échappe depuis longtemps au pré carré franco-africain. Envoyé spécial de l’ONU et de l’Union africaine dans de multiples pays en crise, il possède une expertise unique, qui lui fait prédire la disparition prochaine de la Cour pénale internationale. Rien de moins. De son échec à la présidence de la Commission de l’UA, en janvier 2017, l’homme de 71 ans a retiré un surcroît de lucidité.

Après l’acquittement de Jean-Pierre Bemba et les points marqués en 2018 par la défense de

Laurent Gbagbo, la CPI est-elle encore crédible ?

Il ne s’agit pas de remettre en question la nécessité de poursuivre les auteurs de crimes

de masse, mais c’est un fait que la CPI est aujourd’hui perçue, et non sans raison, comme un tribunal mis en

place pour juger uniquement les crimes commis sur le continent africain. Elle ne se préoccupe pas plus des

Rohingyas que des Palestiniens, mais quasi exclusivement des Africains. Donc oui, la Cour a perdu de sa

crédibilité. Et, à mon avis, elle n’a plus beaucoup de temps à vivre, ne serait-ce que parce que, compte tenu

de l’évolution du monde, les enquêtes sur les droits de l’homme seront de plus en plus difficiles à mener.

Comment expliquez-vous le fait que la CPI ne s’intéresse qu’aux crimes commis en Afrique ?

En dehors de l’Afrique, il y a des grands pays qui sont concernés et qui, de toute évidence, ne veulent pas

que ces cas soient considérés par la CPI.

Voulez-vous dire qu’Israël est protégé par les États-Unis ?

Absolument.

Et la Birmanie par la Chine ?

Par la Chine et par d’autres dans la région.

Quel rôle ont joué les procès Bemba et Gbagbo dans cette évolution de la CPI ?

Je vous l’ai dit : ces procès ont entamé la crédibilité de la CPI, et ce n’est pas le fait d’arrêter un chef

anti-Balaka de Centrafrique [Patrice-Édouard Ngaïssona, interpellé en France le 12 décembre] qui va sauver

son honneur. Bien sûr qu’il faut que tous les crimes contre l’humanité soient punis et que personne ne puisse

échapper à la justice internationale. Mais nous ne devons pas nous accommoder d’une justice à deux

vitesses. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités. C’est difficile, mais pas impossible. Regardons

ce qui a été fait en Sierra Leone ou au Rwanda. Surtout, l’Union africaine doit se pencher sur cette question.

Citeriez-vous le procès de Hissène Habré par les Chambres africaines extraordinaires, à Dakar, parmi les

exemples à suivre ?

Oui, même si ce procès a été conduit dans une période où le processus démocratique était en progrès sur le

continent. Or, il me semble qu’aujourd’hui nous traversons une phase de recul démocratique. Et pas

uniquement sur le continent ! On voit se développer dans le monde des régimes populistes, ainsi qu’un

racisme et un autoritarisme décomplexés.

La Guinée équatoriale doit-elle livrer à la justice l’ex-président gambien, Yahya Jammeh, qui a trouvé refuge

sur son territoire ?

Une commission vérité et réconciliation a été mise en place à Banjul. Je ne sais pas ce qu’elle va proposer,

mais si ses crimes sont avérés et si les Gambiens demandent son extradition, Yahya Jammeh devra rendre

des comptes. On ne peut quand même pas faire comme si de rien n’était !

Pensez-vous, comme les partisans de Laurent Gbagbo, que la CPI pratique une justice de vainqueurs ?

De fait, jusqu’ici, c’est dans le camp de Gbagbo qu’il y a eu des arrestations. Et à la lumière des différentes

audiences de La Haye, il me semble que le dossier comporte de nombreuses faiblesses, qui laissent penser

que les juges n’auront pas d’autre choix que de libérer Gbagbo.

De le libérer et de l’acquitter ?

Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais les éléments de preuve sur lesquels s’est appuyée l’accusation n’ont

pas été probants. De toute façon, la Côte d’Ivoire ne pourra pas se passer d’une réelle politique de

réconciliation nationale. Si Simone Gbagbo est aujourd’hui libre, je ne vois pas pourquoi Laurent Gbagbo ne

le serait pas demain. J’ajoute que si cela peut conduire à l’apaisement en Côte d’Ivoire, je suis pour.

Autre pays, autre situation : pensez-vous, comme certains, qu’en faisant le procès des putschistes de

septembre 2015, le régime du président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré remue le couteau dans la

plaie et retarde la réconciliation nationale ?

Je ne veux pas me prononcer sur une affaire qui est devant la justice. Simplement, il se trouve que le chef du

RSP (Régiment de sécurité présidentielle), le général Diendéré, a été mon cadet au prytanée militaire de

Saint-Louis, au Sénégal. Je le connais très bien. Au moment du putsch, j’étais à Libreville, en tant que

représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique centrale. Avec l’accord de mon collègue et ami Mohamed Ibn

Chambas, qui était le représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, j’ai appelé Diendéré tous les

jours pendant les trois jours qu’a duré le putsch. J’ai tout fait pour le dissuader. On a longuement parlé au

téléphone, je lui ai dit que c’était une aventure sans lendemain et qu’il fallait y renoncer. Naturellement, il ne

m’a pas écouté, comme Blaise Compaoré un an plus tôt, quand il avait voulu changer la Constitution. Mais je

considérais qu’il était de mon devoir de le lui dire, car je savais que le RSP était isolé, que l’armée ne pouvait

pas le suivre, et la population encore moins. Le RSP était craint mais pas aimé.

Ces dernières années, l’insécurité a gagné du terrain au Burkina. Les nostalgiques de Blaise Compaoré

ont-ils raison de dire que c’était mieux avant, car il y avait une unité nationale et une armée disciplinée ?

Ce RSP dont tout le monde parle n’était pas un modèle d’institution sécuritaire. Il ne faut pas oublier qu’en

avril 2011 il s’est mutiné contre Blaise Compaoré. À l’époque, ses hommes ont pillé des commerces dans la

capitale et réussi à faire sortir le président de Kosyam. Celui-ci a dû négocier avec les mutins pour pouvoir

retourner au palais ! Donc non, ce régiment n’était pas un modèle durable pour préserver la sécurité dans le

pays. N’oublions pas non plus que, du temps de Blaise Compaoré, le Burkina Faso était un havre de paix

pour certains groupes armés. Le MNLA y avait son quartier général ! Pas étonnant qu’aujourd’hui des

djihadistes veuillent se venger du système qui les a privés de protection.

Au Sénégal, la présidentielle aura lieu en février 2019, mais la justice a mis hors-jeu deux figures de

l’opposition, l’ex-ministre Karim Wade et l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Qu’en pensez-vous ?

Comme je vous l’ai dit, il me semble que l’on est en période de sécheresse démocratique. Au Sénégal

comme ailleurs se pose la question du rôle de la justice dans les procès d’opposants, et cela fragilise le

système démocratique.

Iriez-vous jusqu’à dire que la justice sénégalaise est instrumentalisée ?

Cela fait dix-huit mois que je dis que le procès Khalifa Sall est politique. La Cour de justice de la Cedeao a

rendu un jugement qui considère que la procédure n’a pas été équitable. L’État sénégalais, qui est membre

de la Cedeao et a adhéré à la Charte de la Cedeao, doit se soumettre à ce jugement, mais il ne l’a pas fait

jusqu’ici. La Commission des droits de l’homme de l’ONU a abouti pratiquement à la même conclusion. Tout

cela montre bien qu’il y a volonté d’éliminer un adversaire. On ne règle pas des problèmes politiques en se

servant de la justice. Actuellement, lorsque les gens soupçonnés de malversations sont contre vous, ils

tombent sous le coup de la loi. Mais lorsqu’ils sont avec vous, vous les épargnez. À partir de ce moment-là,

la justice perd sa crédibilité, et le jugement sa légitimité aux yeux de l’opinion. C’est cela qui amène les

tensions, et demain une ambiance de règlements de comptes qui porte en germe le recul de la démocratie.

Vous diriez la même chose pour Karim Wade ?

Les cas de Karim Wade et de Khalifa Sall sont différents, mais tous deux doivent faire l’objet d’un traitement

équitable. Or d’autres personnes ont été poursuivies par le même tribunal, la Crei [Cour de répression de

l’enrichissement illicite], mais leurs dossiers à eux ont été gelés. Je vais vous dire une chose : voilà cinquante

ans que je participe au combat politique au Sénégal, et c’est la première fois que l’on fait écarter par la justice

des candidats à la présidentielle.

Au Togo, l’opposition vient de boycotter les législatives du 20 décembre. Comment sortir de l’impasse ?

Malheureusement, la Cedeao ne parvient pas à aider à résoudre cette crise. Il y a quelques années, elle

avait proposé à ses membres de limiter à deux le nombre de mandats présidentiels. À l’époque, le Togo et la

Gambie de Jammeh s’y étaient opposés. Aujourd’hui, il ne reste plus que le Togo et, au fond, la question est

de savoir si, pour la prochaine présidentielle, le président doit encore être candidat. Personnellement, je

souhaite que Faure Gnassingbé fasse ce sacrifice pour son pays et qu’il renonce à se présenter en 2020. Ce

serait un signal fort, qui le grandirait davantage et créerait les conditions d’une réconciliation dont il serait le

garant historique. Après trois mandats, il a suffisamment servi le pays et bien montré ses capacités. On peut

servir son pays de bien des manières. Beaucoup d’anciens chefs d’État participent par exemple à la

résolution de conflits sur le continent. À mon avis, ils jouent un rôle plus important qu’à l’époque où ils étaient

au pouvoir. Le président togolais est encore jeune. Il pourrait tenir ce rôle-là. Sur le continent, on peut faire

l’économie de tout ce sang et de toutes ces larmes.

En Guinée, l’opposition soupçonne le président Alpha Condé de vouloir modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat en 2020. Cela vous préoccupe-t-il ?

Je dis que la démocratie doit se construire par des consensus. Je sais par expérience qu’à chaque fois qu’il

n’y a pas de consensus et qu’on s’engage dans la voie conflictuelle, cela augure de situations très difficiles

à maîtriser.

Avez-vous été surpris par la décision de Joseph Kabila de ne pas modifier les règles du jeu en RD Congo

pour briguer un troisième mandat ?

C’est une décision qu’il faut saluer et mettre au crédit du peuple congolais, dans toutes ses composantes : les

Églises, la population, les partis politiques, la société civile… Ils se sont mobilisés et Joseph Kabila les a

écoutés, c’est positif. J’aurais souhaité que le président Faure prenne la même décision. Je m’interroge

néanmoins sur l’avenir du processus et sur la capacité de l’État congolais à tenir des élections transparentes.

Et croyez-vous à la promesse du président burundais de ne pas se représenter en 2020 ?

Si l’on veut construire des systèmes démocratiques durables, le respect de la parole donnée est

fondamental. Au Burundi, le premier engagement qu’avait pris Pierre Nkurunziza était de ne pas briguer un

troisième mandat, mais il l’a fait malgré tout en 2015. Il annonce maintenant qu’il ne va pas être candidat à la

prochaine élection ? J’attends de voir. J’ajoute que le Burundi émet des signaux inquiétants. Quand je vois

que l’ancien président Pierre Buyoya, qui a participé à la mise en place des accords d’Arusha et travaille

aujourd’hui pour le règlement des conflits au Mali et ailleurs, est visé par un mandat d’arrêt, je me dis qu’il y a

de quoi être préoccupé pour l’avenir du Burundi.

Au Cameroun, la réélection de Paul Biya avec plus de 71 % des voix, vous y croyez ?

Par-delà les chiffres qui sont affichés, les élections ont montré une chose : c’est la volonté de changement du

peuple camerounais. Et quand on voit ce qui se passe dans la partie anglophone du pays, c’est

indispensable, car il faut négocier.

À Madagascar, pays pour lequel vous avez également été le représentant d’António Guterres, une nouvelle

loi impose au président sortant de démissionner de son poste soixante jours avant la date du scrutin s’il veut se représenter. C’est ce qu’a fait Hery Rajaonarimampianina, le 7 septembre dernier. Est-ce une bonne loi ?

C’est une excellente loi ! Très souvent, quand les présidents en exercice briguent un nouveau mandat, ils ont

un avantage sur leurs concurrents : sous prétexte qu’ils sont toujours au pouvoir, ils utilisent les moyens de

l’État – l’administration, les véhicules, etc. – pour faire campagne. Je crois que cette innovation de

Madagascar est très importante et mérite d’être considérée. En la matière, le Cap-Vert avait ouvert la voie :

là-bas, quand le président est candidat pour un deuxième mandat, il ne peut plus parler au nom de l’État.

Quand l’élection a lieu au mois de janvier ou février suivant, il ne peut même pas prononcer son discours de

fin d’année. C’est le président de l’Assemblée nationale qui délivre le discours à la nation. Et ensuite, il n’a

plus le droit d’utiliser les moyens de l’État et ne dispose plus que d’une petite escorte de sécurité. Je dirais

donc que le Cap-Vert a montré l’exemple et que Madagascar est allé encore plus loin. Peut-être cela

explique-t-il, dans une certaine mesure, que le président sortant n’ait pas pu se qualifier pour le deuxième

tour, le 19 décembre… Dans tous les cas, c’est un indicateur important de démocratie, qui met les différents

candidats sur un pied d’égalité.

Avez-vous été surpris par ce soutien ?

Surpris, c’est trop dire. En tout cas, j’étais partisan d’une pacification des relations entre Paris et Kigali. Par

ailleurs, je connais personnellement Mme Mushikiwabo. J’ai travaillé avec elle quand elle était ministre des

Affaires étrangères et quand j’étais en Afrique centrale. Je pense qu’elle pourra continuer de relever les défis

qui se posent à la Francophonie.

Emmanuel Macron est-il trop interventionniste en Afrique ?

Pour le moment, je vois surtout de la continuité et, en ce qui concerne le Sahel par exemple, une poursuite

de l’engagement décidé par François Hollande. Je ne vois en revanche ni interventionnisme ni changement

qualitatif. De toute façon, il faut banaliser les relations entre l’Afrique et la France et les placer au même

niveau que les relations entre l’Afrique et la Grande-Bretagne ou avec les États-Unis.

En Afrique, les prêts de la Chine sont passés de 5 à 60 milliards de dollars entre 2006 et 2018. Va-t-on vers

un nouveau surendettement du continent ?

Une chose est sûre : l’entrée en scène de la Chine a permis à beaucoup de pays d’accélérer leur programme

de développement. Maintenant, la question est de savoir si les États qui empruntent à la Chine se sont dotés

de suffisamment de capacités de négociation pour que cette dette soit contractée à bon escient, c’est-à-dire

sur des projets réellement viables, et pour que ces projets puissent induire un développement transformateur

de l’économie africaine. Et là, c’est moins évident. Certes, des infrastructures ont été construites, mais cela

ne suffit pas : il faut parvenir à un partenariat gagnant-gagnant dans la transformation des matières premières

et dans l’industrialisation du continent. Cela favorisera l’émergence d’une classe moyenne d’entrepreneurs

africains, d’une bourgeoisie conquérante, qui pourra être la partenaire des entreprises chinoises et autres.

Sinon, ce sera la poursuite de la dynamique de Berlin, c’est-à-dire le partage de l’Afrique, comme en 1885.

Avez-vous remarqué que la plupart de nos partenaires parlent de ruée vers l’Afrique, comme au XIXe siècle ?

Très souvent, les Africains participent à des sommets internationaux sans être préparés à parler d’une seule

voix et à développer une stratégie commune. Donc, si la dette africaine doit servir à quelque chose, c’est à

un rôle de transformation. Si tout cela se résume à un troc de matières premières contre des infrastructures,

cela va poser un problème à terme, et le syndrome de l’endettement risque de reprendre.