Encore du chemin à faire

De l’indépendance à nos jours, les femmes restent minoritaires dans les instances de représentation nationales ou locales, même si leur nombre a augmenté de manière significative. Quant à la présidence de la République, le chemin semble encore long, au vu des résultats.

58 ans après l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, les femmes continuent toujours d’occuper les seconds rôles dans les partis politiques et les institutions publiques. Ce résultat s’explique à la fois par le passif historique et la lente marche vers la promotion des femmes. La première femme élue députée à l’Assemblée nationale, en la personne de Caroline Diop (1963-1974), l’a été lors de la deuxième législature. Cette ‘’faveur’’, elle la doit au fait qu’elle était aussi la seule femme présente au Bureau politique du parti unique pour le compte du Mouvement des femmes.

Ainsi, lors de la première législature du Sénégal indépendant, sur un total de 80 députés, il n’y avait aucune femme. Dans la 3e, il y avait 2 femmes sur 80 parlementaires ; puis 4 femmes, lors de la 4e. Le chiffre est passé à 8 femmes sur 100 parlementaires, lors de la 5ème. La 6ème a enregistré 13 dames, pour un total de 120 députés, contre 18 pour la 7ème. La 8ème marque la fin de la progression constante du nombre des femmes, puisque le chiffre va chuter à 14.

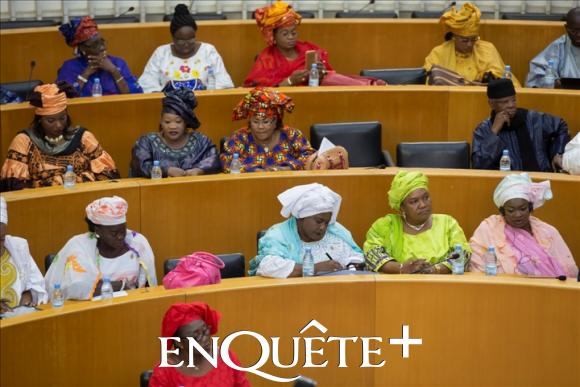

L’Assemblée nationale suivante en comptera 19 sur 140. Une nette augmentation a été notée avec la 11ème législature ayant débuté en 2007 (33 sur 140), annonçant un nouveau tournant. A la faveur de la loi sur la parité votée en 2010 et appliquée pour la première fois aux élections législatives de 2012, le nombre de femmes est passé à 64 sur 150 députés. Pour cette présente législature, leur nombre est de 70 pour un total de 165 députés.

A noter qu’en dépit de cette loi, les hommes restent majoritaires. Cela s’explique par l’alternance des sexes dans les investitures, sachant que les listes débutent la plupart du temps par un homme. De ce fait, à chaque fois que le nombre de sièges en jeu est impair, il y a un homme de plus. De ce fait, les hommes restent majoritaires et occupent l’essentiel des postes de responsabilités à la représentation nationale (questeur, secrétaire élu ou président de commission). Awa Diop, l’ancienne présidente des femmes du PDS, avait inauguré la présence féminine dans la trésorerie, avec le poste de questeur-adjointe. Awa Niang a également été adjointe du questeur durant deux législatures. D’où la bataille des associations de femmes et des féministes pour que la loi soit aussi effective à l’hémicycle. Les femmes ont d’autant plus de mal à s’imposer à l’Hémicycle que jusqu’à ce jour, seule Aïda Mbodji a été présidente de groupe parlementaire avec le PDS. On attend encore d’avoir une femme présidente de l’Assemblée nationale.

Une éclaircie dans la grisaille

Dans les deux autres institutions de représentation nationale, à savoir le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), la situation est pire. Au CESE, sur les 120 membres, il n’y a que 22 femmes, soit 18%. Quant au HCCT, il enregistre 49 dames sur un total de 150. Autrement dit, 32% en valeur relative. Ce qui veut dire que, dans ces instances semi-électives, si le président de la République nomme plus d’hommes que de femmes, il n’y aura jamais de parité, quels que soient par ailleurs les résultats des élections. Il y a tout de même une petite éclaircie dans cette grisaille. En effet, c’est une dame en la personne d’Aminata Tall qui est à la tête du CESE, la 3ème institution du pays.

Par ailleurs, même si le nombre de femmes a particulièrement grossi à l’hémicycle, au Conseil économique et au HCCT, il y a lieu de s’interroger sur cette représentation. En effet, le constat est fait que les femmes élues dans ces différentes institutions le sont sous la bannière de partis politiques qui s’identifient plus à un homme (APR, PDS, PS, AFP, Rewmi…). Les formations politiques dirigées par des femmes ont du mal à s’imposer. L’une des pionnières en la matière, Marième Wane Ly du Parti pour la renaissance africaine (PARENA), n’a pas réussi à avoir le moindre député, lors des élections législatives de 2001.

Le parti avait obtenu 3 351 voix, soit 0,18% des suffrages valablement exprimés. Plus de 15 ans après, d’autres comme Aïda Mbodji et Aïssata Tall Sall ont fait légèrement mieux. Ces deux dames investies chacune à la tête d’une coalition s’en sont sorties avec un député. Au bout du compte, c’est plus aux élections locales que les femmes s’imposent réellement par elles-mêmes, même si, là aussi, il y a du chemin à faire. Par exemple, il y a des municipalités de grandes villes qui sont ou ont été dirigées par des femmes. On peut citer Podor avec Aïssata Tall Sall, Diourbel avec Aminata Tall, Bambey avec Aïda Mbodji, Kaolack avec Mariama Sarr, Aminata Mbengue Ndiaye à Louga. Aux Locales de 2014, par exemple, malgré l’adversité du camp du pouvoir, l’absence de soutien de son parti, le PS, ainsi que ‘’l’utilisation de la justice’’, Aïssata Tall Sall a su conserver son poste de maire de Podor face à Racine Sy.

A la recherche de Mme la Présidente

Quant à la magistrature suprême, l’histoire du Sénégal indépendant montre que les dames sont encore loin du palais. D’abord, elles sont très peu à avoir candidaté aux différentes Présidentielles. Ensuite, celles qui l’ont fait ont eu des résultats, à la limite, dérisoires. Le cas des Amsatou Sow Sidibé, Marème Wane Ly ou Diouma Dieng Diakhaté en sont des preuves tangibles. L’explication est sans doute à chercher chez les électeurs (voir reportage).