De la problématique de l’eau au canal de l’émergence

Face à l’urbanisation rapide de la région de Dakar, la problématique de l’approvisionnement en eau potable de la capitale demeure un problème récurrent tant la mobilisation des ressources en eau souterraine comme de surface requiert des investissements colossaux en raison de l’éloignement progressif des zones de captage.

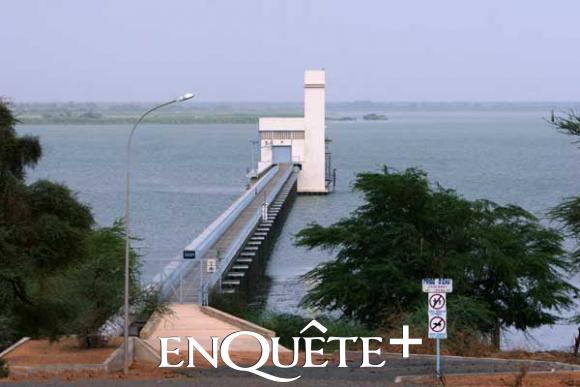

En effet, les nappes superficielles et profondes de la presqu’île, jadis exploitées en renforcement de la production de l’usine du lac de Guiers, sont en proie à une altération de la qualité physico-chimique due à des intrusions marines suite à une surexploitation, les prélèvements ayant largement dépassé les capacités de recharge.

Depuis plus de 20 ans, les gouvernements successifs se sont fixé inlassablement comme objectif de procéder à de grands transferts d’eau à travers des projets tels que les vallées fossiles, le canal du Cayor pour d’une part, apporter une solution durable à la lancinante question des pénuries d’eau de la capitale mais aussi à la mauvaise qualité des ressources dans les régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et d’autre part, booster l’agriculture irriguée dans les secteurs traversés.

Toutes ces initiatives partagent en commun de vouloir faire un transfert hypothétique à surface libre à partir du delta, qui se trouve pratiquement à la côte zéro avec la mer comme exutoire du fleuve Sénégal.

Dès lors que les fleuves sont inclinés vers leur exutoire qui dans ce cas de figure est l’océan Atlantique, tout transfert d’eau à surface libre à partir du delta vers le continent bute inévitablement sur une pente négative empêchant un écoulement gravitaire.

Et c’est pourtant reconnu que seul un canal drainant les eaux du fleuve Sénégal peut résoudre de manière définitive la problématique de l’eau concernant les régions de Dakar et Diourbel à la place des investissements coûteux comme le dessalement de l’eau de mer avec un coût élevé de mètre cube d’eau traité à l’évidence subventionné à la SENELEC ou les grands transferts à conduite forcée régulièrement remise à niveau, avec des matériaux importés et surtout une expertise étrangère.

Si les options techniques à l’origine des différentes idées de projet citées ci-dessus étaient au départ éprouvées sur les plans hydrologique, hydrogéologique, et hydrotechnique, la zone potentielle de captage pour la construction d’un canal serait recherchée en amont sur l’axe Matam-Bakel qui doit présenter les caractéristiques géomorphologiques indispensables à la projection d’un canal, une fois que le bassin versant du fleuve Sénégal est surmonté par refoulement.

A ce jour, il apparait nécessaire que des études soient orientées vers cette piste à même d’être une alternative sérieuse et durable à la question de l’alimentation en eau potable de la métropole et des régions du centre.

Il s’agit d’un canal fermé d’une longueur totale de 600 km avec une trajectoire passant entre Touba et Diourbel. L’ouvrage comprend entre autres : des stations de pompage à la zone de captage y compris les ouvrages connexes de mobilisation : chenal, digue, déversoir ; une ligne de refoulement surmontant le bassin versant du fleuve Sénégal ; un canal fermé en béton armé avec alternance de conduite gravitaire à chaque fois que la pente est forte ; d’éventuelles stations de relèvement.

C’est un investissement à forte intensité de main d’œuvre comparable à la route Dakar-Kidira qui a été totalement renouvelée et remise à niveau jusqu’à Tambacounda par le régime précédent.

La démarche consisterait à entamer des pourparlers avec l’OMVS sous l’angle juridique et réglementaire avec à l’appui un rapport diagnostic qui identifie la zone de captage, définit le tracé et le profil de l’ouvrage et décline les besoins à l’horizon 2080 avant d’engager des études de faisabilité.

Si l’Etat ambitionne d’exécuter 50 km par an, au bout de 12 ans le fameux canal réalisé grâce à un savoir-faire local déversera son ventre sur la capitale en arrosant Touba et Diourbel. Dans le cadre d’une phase II, les villes de Kaolack, Fatick , Gossas et Niakhar pourront être desservies.

Selon une étude de la banque mondiale ,le manque notoire d’infrastructures surtout ressenti dans les secteurs du transport, de l’électricité et de l’eau , fait que l’Afrique perd chaque année 2% de sa croissance économique

MOHAMED RASSOUL NDAW

Ingénieur hydraulicien spécialisé en mobilisation des ressources

en eau ndaorassoul@hotmail.fr