“La production de nos manuels scolaires est une question de souveraineté nationale”

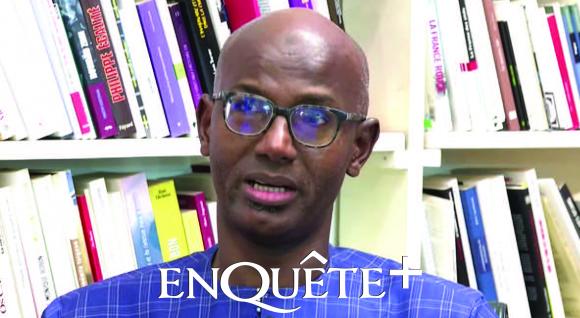

Ramener le livre dans le quotidien du Sénégalais. C’est le rêve du président Bassirou Diomaye Faye qui a convié les acteurs de la chaîne du livre à la première édition du forum national qui se tient aujourd’hui et demain. Dans cette interview, le directeur général de L’Harmattan Sénégal donne un avant-goût des thématiques au cœur de ces journées de réflexion. Anarchie dans les maisons d’édition, fonctionnement du fonds d’aide à l’édition, précarité des auteurs, cherté des livres et de l’édition, Dr Diallo dit tout. Sans gants !

Le Sénégal tient son premier Forum du livre aujourd’hui et demain. Pouvez-vous revenir sur les raisons qui justifient la tenue de cet événement ?

Au sortir du Conseil des ministres – si je ne me trompe, celui du 5 février 2025 – le président de la République avait émis le souhait qu’un Forum du livre et de la lecture soit organisé. Dès le mois de mars, un comité scientifique a été mis en place. Ce comité s’est penché sur les thématiques générales et a choisi comme parrain, le doyen Cheikh Hamidou Kane.

Cinq groupes ont ensuite été constitués, avec l’implication de tous les acteurs, notamment des organisations faîtières.

Cela montre que les nouvelles autorités ont pris conscience de la nécessité de remettre le livre au cœur du quotidien des Sénégalais. Elles ont placé, au centre de leur gouvernance, la volonté de bâtir un homme capable de porter le projet de société mis en place.

Or, on ne peut pas bâtir un homme accompli sans passer par le savoir, et qui dit savoir dit forcément livre. C’est, à mon sens, ce qu’il faut comprendre des instructions des plus hautes autorités à l’origine de la tenue de ce forum.

Il s’agira donc de diagnostiquer les difficultés qui assaillent le secteur du livre et de proposer des pistes de solutions qui, nous l’espérons, permettront de sortir le secteur de la léthargie dans laquelle il se trouve.

A entendre les témoignages des acteurs, la situation est loin d’être reluisante. Pourtant, on observe un foisonnement de la production littéraire nationale et des maisons d’édition. Qu’est-ce qui explique ce paradoxe ?

Cela semble effectivement être un paradoxe, mais en réalité, ce n’en est pas un. Il est vrai que, depuis une quinzaine d’années, on assiste à un regain dans la publication, et c’est une excellente chose. Il n’y a jamais trop de livres écrits, édités et rendus disponibles.

Par le passé, nous avions des structures puissantes comme Les Éditions africaines du Sénégal, mais on a connu ensuite une période de léthargie. Du coup, la production avait du mal à sortir.

Depuis une quinzaine d’années, avec la création de nouvelles maisons, la publication est devenue plus accessible, permettant à des manuscrits longtemps restés dans les tiroirs de voir le jour. Cela explique cette prolifération – certains parleront de démocratisation – et je pense que c’est une bonne chose.

Dans le même temps, certains disent que les Sénégalais ne lisent pas et que la situation est morose, mais c’est souvent sur la base du wax sa xalaat comme c’est souvent le cas dans notre pays. Aucune étude sérieuse n’a, à ce jour, démontré ces assertions. On constate que ses enfants lisent peu à la maison et on généralise, mais cela ne reflète pas toujours la réalité. Il faudrait des études pour évaluer objectivement le rapport des foyers sénégalais à la lecture.

Quid de la baisse du niveau des élèves, souvent associée à la baisse de la lecture ?

C’est un constat que nous pouvons tous faire. Mais est-ce que cette baisse du niveau s’explique uniquement par le manque de lecture ? Je ne le pense pas. J’enseigne dans le supérieur et, à mon avis, d’autres facteurs entrent en jeu.

Aussi, malgré les difficultés, il faut reconnaître qu’il existe encore des pépites, des talents brillants que l’on rencontre dans cet océan d’élèves qui ont des difficultés.

Les maisons d’édition poussent comme des champignons. N’y a-t-il pas lieu de mieux réglementer le secteur ?

C’est l’un des points inscrits au programme du groupe 1 du forum. Il s’agira de revoir les textes pour une meilleure organisation….

Vous conviendrez qu’il y a une certaine anarchie dans le secteur ?

Le secteur de l’édition est à l’image de ce qui se passe dans d’autres domaines du pays. Nous avons de faux médecins qui ouvrent des cliniques. Cette anarchie n’épargne pas l’édition. Il faut donc la réglementer, mais aussi former les acteurs. C’est une autre thématique que le forum abordera.

Vous avez évoqué l’absence d’études sur la lecture. Mais qu’en est-il des tendances observées dans les ventes et la production ?

Le Sénégalais entretient un double rapport avec le livre : pédagogique et affectif.

D’un côté, il achète le livre de son enseignant ou de son chercheur de référence parce qu’il en a besoin pour valider son diplôme ou nourrir ses recherches.

De l’autre, il achète par affection ou par solidarité : pour soutenir un ami, un collègue, un voisin, ou simplement par curiosité.

Ce double rapport fait que les livres qui se vendent le plus sont les manuels scolaires, universitaires ou parascolaires. La littérature générale, en revanche, a du mal à s’imposer.

Je peux donner l’exemple de L’Harmattan Sénégal. Nous ne sommes pas dans le manuel scolaire, mais dans le parascolaire, l’universitaire et les ouvrages généraux. Ce que je peux dire, c’est que la littérature générale – poésie ou roman – représente moins de 10 % de notre production, soit environ 5 à 7 % de notre chiffre d’affaires.

Mais il y a tout de même une lueur d’espoir : il existe encore des inconditionnels du livre, des lecteurs passionnés pour qui lire fait partie du quotidien. Ce sont des gens qui ont appris à lire depuis l’enfance. S’ils ne lisent pas un livre, c’est comme s’ils n’avaient pas mangé de la journée.

On lit plus par affinités et par obligation que par passion des belles œuvres. Cela ne traduit-il pas une baisse de la qualité des œuvres ?

Le livre est un produit vivant. Il faut effectivement interroger la qualité de l’offre. Les éditeurs doivent se professionnaliser et les auteurs doivent apprendre à écrire.

Ce n’est pas parce qu’on sait aligner un sujet, un verbe et un complément qu’on peut produire un texte. L’écriture s’apprend, et cela passe par la lecture.

Un écrivain qui ne lit pas est un piètre écrivain qui ne peut pas produire un texte qui va lui survivre. Parce qu’on n’écrit que le trop-plein de ses lectures. Pour écrire un grand texte, il faut être un lecteur vorace, quelqu’un qui lit et qui se nourrit de lecture.

Mais attention : ce n’est pas parce qu’un livre est de qualité qu’il se vend bien. Paradoxalement, même dans la littérature générale, les ouvrages les plus vendus ne sont pas toujours les mieux écrits, mais ceux dont les auteurs s’impliquent le plus dans la promotion.

La qualité concerne aussi les éditeurs. Beaucoup arrivent dans le métier par passion, mais sans formation. Il y en a aussi qui arrivent dans la profession sur un coup de tête…. Pour être médecin, il faut passer par la faculté de médecine ; pour être éditeur, il faut également se former.

J’espère qu’à la sortie de ce forum, nous trouverons les moyens d’aider les éditeurs à se professionnaliser, à se formaliser et à disposer du matériel nécessaire pour exercer correctement.

Ce qu’il faut retenir en définitive, c’est que la sélection naturelle va se faire. On a beau écrire des ouvrages, si on ne produit pas de la qualité, ça ne nous survivra pas. L’exemple le plus éloquent c’est Cheikh Hamidou Kane. Il a fait deux livres qui l’ont rendu immortel. L’un de ces deux livres, L’aventure ambiguë, est lu par des centaines de millions à travers le continent africain et au-delà.

Les auteurs dénoncent souvent le coût élevé de l’édition. Qu’est-ce qui explique cette cherté ?

Ils ont raison. En principe, un auteur ne devrait pas débourser un seul franc pour l’édition de son livre. Mais faute de moyens, les maisons d’édition développent des modèles économiques de survie. C’est la première raison.

La deuxième est que le livre se vend peu, et comme le livre se vend peu, l’éditeur est obligé de trouver les moyens quelquefois avec le concours de l’auteur pour que le livre soit disponible. Aussi, le fait que le marché des manuels scolaires échappe aux éditeurs nationaux, cela fragilise le reste du secteur.

Si, moi, directeur de L’Harmattan Sénégal, je disposais d’un ou deux manuels scolaires dans mon catalogue, je pourrais m’engager à vendre les livres à 3 000 ou 5 000 francs maximum. Et je m’engage solennellement à ne plus demander un franc aux auteurs.

Malheureusement, la manne financière du livre scolaire profite aux mastodontes internationaux. On ne peut mettre en compétition ces géants qui ont des milliards d’euros aux éditeurs locaux qui ne peuvent disposer même pas de 20 millions de francs CFA dans un compte.

Mais est-ce que les éditeurs nationaux sont suffisamment outillés pour offrir la même qualité de service que les grandes maisons étrangères ?

Sur le plan technique, nos maisons disposent aujourd’hui de compétences et de matériels qui n’ont rien à envier à la plupart de ces grandes structures qui captent le marché. Le véritable problème, c’est le manque de moyens financiers.

La plupart des marchés sont financés sur ressources extérieures, régis par des normes qui favorisent les appels d’offres internationaux. Pourtant, l’État devrait créer les conditions permettant au privé national d’en capter une partie. C’est, à mon avis, une question de souveraineté.

Vous ne verrez jamais un éditeur allemand, américain ou autrichien concurrencer des maisons françaises pour l’édition de manuels scolaires destinés à la République française. Pourquoi, alors, continuer à attribuer nos marchés scolaires à des éditeurs étrangers qui, souvent, n’ont même pas de présence effective au Sénégal ?

Ces structures montent des dossiers, remportent les marchés, viennent s’accaparer les fonds, puis repartent, au vu et au su de tout le monde.

En parlant d’éditeurs étrangers, certains mettent L’Harmattan dans la même catégorie. Que leur répondez-vous ?

Vous me donnez l’occasion de rétablir la vérité. L’Harmattan Sénégal est une maison d’édition sénégalaise, de droit sénégalais.

Je l’ai fondée en 2009, avec un emprunt de marque. J’ai signé un contrat avec le groupe L’Harmattan. Je suis rentré au pays avec un simple ordinateur d’occasion – celui avec lequel j’ai rédigé ma thèse – et 1 000 euros en poche, soit environ 650 000 francs CFA. C’est avec ce modeste capital que j’ai lancé la maison.

Au début, je n’avais même pas les moyens de recruter des salariés. J’avais deux stagiaires : M. Bachir Coly, aujourd’hui directeur des opérations, et M. Dame Bathily, actuellement au département Édition. Je leur versais chacun 50 000 francs.

Donc, contrairement à ce que certains pensent, nous ne sommes pas venus avec des millions d’euros. Tout ce que les gens voient aujourd’hui, c’est des jeunes Sénégalais qui l’ont fait, c’est grâce à leur travail et à leur détermination.

Pourquoi avoir choisi le nom L’Harmattan ? Parce que je n’avais pas besoin d’inventer la roue. J’ai été formé au sein du groupe en France. En rentrant, je leur ai proposé un partenariat : je lançais une maison d’édition et une librairie au Sénégal, et nous avons convenu d’un contrat d’emprunt de marque.

Ce contrat me permet de rendre nos livres disponibles à l’international. Aujourd’hui, L’Harmattan Sénégal est probablement la seule maison d’édition du pays dont les ouvrages figurent sur toutes les grandes plateformes mondiales de vente de livres.

Un livre publié à Dakar peut être acheté dès le lendemain à Washington, Tokyo ou Paris. Je n’aurais jamais pu atteindre une telle visibilité en si peu de temps sans cet emprunt de marque. Ceux qui critiquent cela ne comprennent pas toujours le modèle.

Que faudrait-il faire pour que l’écrivain puisse vivre de son art ?

C’est une question essentielle, qui sera largement abordée au forum.

D’abord, il faut doter le secteur du livre de moyens conséquents. Comme je l’ai dit, il est urgent de permettre aux éditeurs nationaux d’accéder au marché lucratif des manuels scolaires. Ce sont des milliards qui échappent à notre économie.

Ensuite, il faut assurer la circulation du livre. Lorsqu’un ouvrage sort, il ne devrait pas être imprimé à 200 ou 300 exemplaires seulement. Il faut qu’il puisse être distribué dans tout le pays, notamment dans les bibliothèques scolaires, universitaires, municipales et régionales.

Chaque quartier devrait disposer d’un espace où les enfants peuvent emprunter des livres après l’école. Tout le monde ne peut pas en acheter, et c’est à l’État de garantir cet accès.

Les médias ont aussi un rôle à jouer. Dans leurs cahiers des charges, il existe un volet « formation ». Parler des livres, en faire la promotion, c’est participer à la formation des citoyens. On ne peut pas acheter des livres qu’on ne connaît pas.

Je veux d’ailleurs rendre hommage à la presse culturelle. Malgré le manque de moyens, certains journalistes font un travail admirable. Si le livre continue à exister, c’est aussi grâce à eux.

Qu’en est-il du rôle de la Direction du livre et de la lecture ?

À leur décharge, la Direction du livre gère déjà un réseau de CLAC (centres de lecture et d’animation culturelle), hérité de la Francophonie, qui ne les finance plus depuis quelques années.

La direction continue malgré tout à les approvisionner en livres. Elle gère également le fonds d’aide à l’édition, destiné aux éditeurs….

Justement, ce fonds suscite souvent des débats sur sa transparence. Qu’en est-il ?

Un comité de gestion est chargé de la répartition de ce fonds. L’un des points à discuter au forum concerne justement la réorganisation et la dotation de ce fonds.

Pour rappel, ce fonds était de 40 millions de francs CFA sous le président Abdou Diouf, puis il est passé à 400-500 millions sous Abdoulaye Wade, avant d’atteindre 750 millions sous Macky Sall.

Mais dans ces 750 millions, il faut inclure : les aides aux éditeurs, les achats de livres pour les CLAC et les bibliothèques régionales, le fonctionnement du personnel de la DLL, l’accompagnement des auteurs aux salons internationaux, le financement des activités autour du livre…

Quand on entend 750 millions, on peut penser que c’est beaucoup, mais au regard de toutes ces missions, c’est très relatif.

Quelles perspectives pour la gestion de ce fonds ? N’y a-t-il pas lieu d’instaurer plus de transparence dans sa gouvernance ?

Nous voulons élargir sa vocation, parler d’un fonds d’aide au livre. Au nom de quoi le fonds devrait être dédié uniquement à l’édition ? Pourquoi ne pas inclure davantage les écrivains, principaux créateurs ? Pourquoi pas soutenir les librairies ?

Les écrivains pourraient ainsi bénéficier de résidences et d’ateliers d’écriture, pour se former et créer dans de bonnes conditions. Les libraires, eux, pourraient être soutenus pour survivre.

J’ai moi-même fermé deux librairies en région, faute de moyens. Pendant six ans, j’ai maintenu celle de l’université de Saint-Louis à perte. Avec un appui financier, j’aurais pu les sauver.

Il n’y a aucune raison que les librairies soient concentrées à Dakar, Thiès, Mbour ou Saint-Louis. Pourquoi un jeune de Tambacounda, de Kaolack ou de Kolda ne pourrait-il pas acheter un livre dans sa ville ?

Ce fonds devrait aussi servir à réduire le désert littéraire du pays, en soutenant la distribution du livre sur tout le territoire.

Par ailleurs, je dois souligner que ce n’est pas de l’argent « donné ». Les éditeurs bénéficiaires signent des contrats : on leur octroie, par exemple, trois millions pour publier deux livres. Ils doivent ensuite remettre 100 exemplaires à la DLL, 50 à l’auteur, et verser 15 % de droits d’auteur.

Mais tout le monde ne respecte pas ces obligations…

Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour ce qui concerne L’Harmattan Sénégal, tous les contrats que nous avons reçus depuis 2014 ont été exécutés dans leur intégralité. Les ouvrages ont été publiés, et les auteurs ont perçu leurs droits.

Les bénéficiaires ne devraient-ils pas être publiés et leurs productions connues ?

Bien sûr. Tout gestionnaire ou bénéficiaire de fonds publics doit rendre des comptes. C’est tout à fait normal. Normalement, cela se fait, même si ce n’est pas toujours rendu public. Pour ma part, je produis systématiquement des rapports d’exécution pour chaque financement reçu.

Certaines personnalités préfèrent se faire éditer à l’étranger. Est-ce un manque de confiance envers les maisons locales ?

C’est avant tout une question de choix. Chacun est libre d’éditer où il veut. Mais je suis convaincu qu’ils ne trouveront pas un meilleur service ailleurs. Souvent, leurs livres deviennent inaccessibles au Sénégal, alors que, publiés localement, ils auraient été disponibles ici et à l’international. Toutes les autorités qui ont tenté l’expérience à l’étranger sont revenues travailler avec nous.

Parlons des droits d’auteur. Est-ce que cela rapporte vraiment ?

Les livres qui se vendent bien permettent à leurs auteurs de toucher des droits conséquents. La loi de 2010 fixe le taux autour de 10 %.

Personnellement, il m’est arrivé de signer des chèques de plusieurs millions pour certains auteurs. Naturellement, ces cas sont rares, et concernent surtout des ouvrages utilitaires, pas la littérature générale, qui se vend peu.

Vous avez parlé avec beaucoup d’humilité de la démocratisation du livre et de l’écriture, mais on sait que L’Harmattan Sénégal a joué un rôle important dans ce processus. Quelle est votre part dans la production nationale ?

Je veux d’abord saluer mes équipes : elles sont jeunes, dynamiques et dévouées. Elles ont appris le métier à mes côtés et portent aujourd’hui L’Harmattan Sénégal vers l’excellence.

On dit souvent que nous avons réussi à démocratiser l’écriture et l’édition, et j’en suis heureux.

Je ne saurais donner de chiffres précis, faute de statistiques fiables, mais je peux affirmer qu’en moyenne, sur quatre livres publiés au Sénégal, trois sortent de nos presses – et cela sans être dans le segment du scolaire.

Chaque semaine, deux à trois activités sont organisées dans nos espaces pour lancer ou promouvoir des ouvrages. Nous participons activement à faire revivre le livre dans le quotidien des Sénégalais.

Avez-vous des attentes particulières vis-à-vis de ce forum ?

Je remercie les autorités, en particulier le président de la République, d’avoir convié les acteurs du livre à réfléchir sur ce secteur vital. Une industrie du livre forte crée des emplois, de la richesse, et élève le niveau social, intellectuel et économique du pays. Le livre, au-delà de la lecture, peut aussi inspirer d’autres formes d’art, comme les séries ou les films.

Nous vivons une époque bouleversée par les technologies et l’intelligence artificielle. Demain, ceux qui tiendront les piliers de notre humanité seront ceux qui auront lu, ceux capables d’esprit critique. La science avance, et c’est heureux, mais il faut des esprits éclairés pour que nous ne perdions pas notre humanité.

Avec la montée du numérique, des contenus circulent gratuitement en ligne. Qu’en pensez-vous en tant qu’éditeur ?

Beaucoup le font par méconnaissance je crois, mais cela s’explique aussi par le manque d’accessibilité du livre. Si les ouvrages étaient disponibles dans toutes les bibliothèques, à des prix abordables – 2 000 ou 3 000 francs – les gens n’auraient pas besoin de partager illégalement sur les réseaux sociaux.

Le vrai danger, c’est la piraterie : des gens qui impriment des ouvrages en Chine et les revendent ici, au vu et au su de tout le monde. La piraterie tue le livre. Nous sommes toutefois conscients de la transition numérique en cours. D’ici une quinzaine ou une vingtaine d’années, le livre papier ne sera plus le format dominant.

C’est pourquoi nous avons intégré le numérique parmi les thèmes du forum. Et, en pionniers, nous travaillons déjà sur une plateforme de streaming de livres, actuellement en phase test. Elle sera lancée au premier trimestre de 2026.

Grâce à cet outil, nous espérons permettre à la jeunesse sénégalaise, aux étudiants et aux lecteurs, au Sénégal comme à l’étranger, d’accéder facilement à nos e-books, en lecture ou en abonnement.