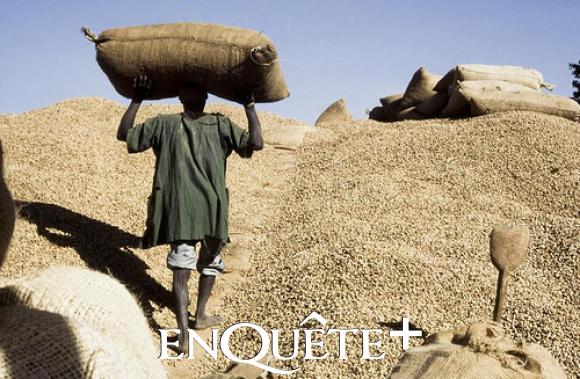

Se libérer de la tyrannie de l’arachide

Les campagnes arachidières, au Sénégal se suivent et se ressemblent. Des bons impayés par -ci, des boycotts par-là et des vivres de soudure à prévoir pour les paysans, tels sont les faits marquants des différentes traites annuelles de l’arachide. Pourtant, beaucoup de stratégies pour la normalisation de la filière ont été, en vain, élaborées et mises en pratique. Dès lors, il convient d’explorer de nouvelles pistes vers lesquelles orienter le secteur agricole national.

La culture pluviale de l’arachide a été promue par l’administration coloniale vers les années 1850 pour la satisfaction des besoins en huile de la métropole. C’était donc une vision nette et bien planifiée qui a été à l’origine de l’organisation de cette filière à partir du XIXème siècle. Cette option coloniale de faire du Sénégal un vaste champ d’arachide s’accompagne d’une importante armada de mesures dont les plus spectaculaires sont la création du port de Dakar, la mise en place des chemins de fer, la construction de pistes de production et le développement de la recherche.

La logique productiviste de l’administration coloniale est poursuivie par les autorités politiques du Sénégal au lendemain de l’indépendance, malgré les tentatives du gouvernement de Mamadou Dia dans le cadre de son Plan de Développement Economique et Social. L’arachide devient ainsi un levier important sur lequel devait reposer le développement national, ce qui se traduit par des mesures poussant les agriculteurs à se lancer profondément et sans réserve dans la production de cette culture. Mais à partir de 1967, avec la fin des tarifs préférentiels, l’arachide sénégalaise est soumise à la réalité des cours mondiaux des oléagineux.

Dès lors, les fondements de la politique monoculturale se trouvent sérieusement atteints plongeant la paysannerie dans une crise très douloureuse. A ce niveau, les orientations des gouvernants de l’époque se basant sur la continuation de l’extensification de la culture de l’arachide étaient bien discutables. En réalité, il aurait fallu mettre le cap sur la diversification des cultures au lieu d’encourager la poursuite de la monoculture. Aujourd’hui, 40% des terres cultivées sont occupées par l’arachide avec des conséquences désastreuses visibles à tous les niveaux.

De fait, de nombreuses questions telles que la maitrise économique, la souveraineté alimentaire et la durabilité des écosystèmes sont occultées dans le but de recouvrer le manque à gagner des tarifs préférentiels. Sur le plan économique, les aléas des cours mondiaux ne permettent pas de prendre en charge les efforts du paysan. Pire, l’organisation actuelle de la traite ne favorise qu’une petite minorité (les intermédiaires) qui ne cesse de s’accaparer injustement des plus-values arachidières sous le nez et la barbe du paysan.

Sur le plan alimentaire, les structures de production traditionnelles sont mises dans un état très délabré ou ont tout simplement disparu à cause de la rude compétition de cette culture de rente. Avant la monoculture de l’arachide, la sécurité alimentaire était plus ou moins bien assurée grâce aux savoir-faire locaux basés sur la production vivrière malgré les détériorations des conditions climatiques. Aujourd’hui, il n’est d’hivernage que l’Etat ne se trouve dans l’obligation d’assurer, quelque part, une soudure pour sauver le monde rural d’une position délicate de disette.

Sur le plan environnemental, la culture arachidière a de lourds impacts sur les sols et surtout sur le couvert végétal. Le caractère destructeur de la culture intensive de l’arachide sur les sols sénégalais a été signalé dès 1950. C’est pourquoi cette spéculation a été qualifiée de culture minière. Les défrichements systématiques qu’exige la culture sont l’une des principales causes de déforestation de nos campagnes.

Ce caractère destructeur de la culture de l’arachide se traduit par l’évolution géographique du bassin arachidier. En effet, ce bassin est aujourd’hui dans la région de Tambacounda, alors qu’il était vers les régions de Thiès, de Diourbel et de Kaolack.

La traite arachidière se justifiait dans un contexte colonial où la métropole était loin de se soucier de la cohérence du système agricole. Les résultats se font sentir encore aujourd’hui avec les difficultés socio-économiques, l’insécurité alimentaire et la dégradation des sols. Dans un tel contexte, il est vraiment utile de repenser la politique agricole du pays, ne serait ce que pour s’affranchir de ce rouleau compresseur arachidier.

L’agriculture est le moteur du développement, ont l’habitude de dire beaucoup de personnes. Elles n’ont pas forcément tort au regard de l’histoire des pays dits développés ; elle a été le tremplin de la révolution industrielle. Mieux, actuellement, ce secteur continue de jouer un rôle central dans l’économie de ces pays. Mais le fondement d’une telle agriculture est, sans aucun doute, la diversification des cultures.

Se fondant sur l’exemple des pays du Nord, on peut se dire que l’agriculture sénégalaise pourrait être au service du développement économique et social. Mais il faudrait, dans ce cas, impulser la diversification de la production agricole, transformer les paysans en producteurs et assurer un mécanisme de financement durable.

La diversification des cultures est une voie incontournable pour asseoir les bases d’un développement économique et social viable. La rupture progressive d’avec la monoculture arachidière semble être la voie la plus indiquée pour le Sénégal. Il ne s’agit pas d’abandonner brusquement et définitivement cette culture dans nos campagnes, mais bien de réduire son emprise sur la paysannerie. Cette entreprise, à priori très difficile, est loin d’être utopiste.

Il a fallu beaucoup d’efforts aux colons et aux autorités de l’indépendance pour son implantation, alors il incombera aux gouvernants actuels d’user de la même détermination pour libérer les agriculteurs du joug de l’arachide. Dans cet effort de diversification, la promotion des cultures vivrières et la maitrise de l’eau doivent occuper la place principale afin de vaincre la dépendance alimentaire. Il est inacceptable, au XXIème siècle, que notre agriculture continue de dépendre exclusivement des aléas climatiques et d’une rente arachidière qui a fini de montrer ses limites.

Ainsi, la mise en place d’une agriculture soucieuse de la préservation de l’environnement et basée sur la production vivrière constitue la voie de salut de notre nation. Les nombreux potentiels hydriques, spatiaux et cognitifs du monde rural sont des atouts à exploiter pour faire de ce secteur un pilier de développement sûr.

Toutefois, la réussite de la mise en œuvre d’une telle vision dépend, dans une large mesure, du rôle que l’on doit faire jouer au paysan. Il faudrait alors que ses objectifs propres soient respectés, sa rationalité reconnue et ses savoir-faire valorisés. Il est donc temps que cet acteur principal soit mis au cœur des politiques et programmes agricoles.

Les difficultés ou les échecs de certaines politiques en matière d’agriculture sont à chercher dans la non prise en charge de ses préoccupations et de son ancrage socioculturel. Sortir les paysans de la précarité, par leur propre activité, revient à faire participer plus de 55% de la population du Sénégal à l’effort de développement. L’enjeu est donc de transformer d’éternels assistés à de véritables acteurs économiques capables de porter l’émergence, voire le développement du pays.

Mais cela ne peut se faire sans la mise en place d’un mécanisme de financement efficient, accessible à tous les agriculteurs et qui respecte les critères de durabilité. Un des chemins qui mènent vers cette direction est de repenser le mode de gestion du foncier et de protéger les producteurs du goulot d’étranglement des établissements financiers. Ce qui doit se traduire non seulement par le règlement concerté et définitif des problèmes fonciers, mais aussi et surtout par la création d’une structure de réglementation et de contrôle des lignes de financement.

Les coûts immédiats d’une aussi ambitieuse réforme peuvent sembler très surréalistes, mais ils ne sont rien comparés aux factures des importations annuelles des produits alimentaires comme le riz et aux séries systématiques de famine qui sévissent dans le monde rural. Cette fois ci, le jeu en vaut vraiment les chandelles, le développement durable ne doit pas avoir de prix. Son coût doit être internalisé principalement par l’Etat surtout dans un contexte où la grande ruée vers l’achat des terres africaines par les producteurs occidentaux et asiatiques est en vogue. Tout manque de perspicacité ou toute négligence risque de transformer nos pays à des ouvriers métayers au service des prédateurs capitalistes.

Yakhya BADIANE

Géographe/environnementaliste