Une option sécuritaire discutée

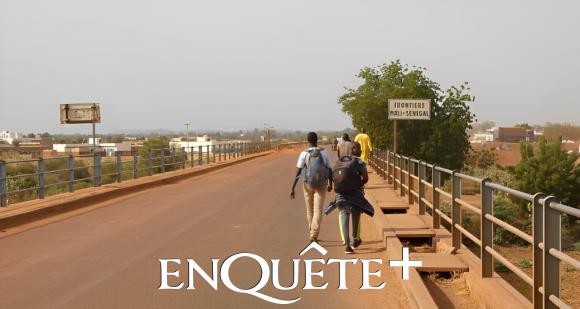

La menace des groupes armés à la frontière orientale avec le Mali est particulièrement préoccupante. Pour répondre à cette situation, le gouvernement sénégalais a sollicité l'aide de l'Union européenne (UE) afin de renforcer ses capacités de défense et de renseignement, notamment à travers l'acquisition de drones de reconnaissance. L’enseignant-chercheur en sciences politiques, Amadou Moctar Ann, décortique cette option du régime critiquée par des panafricanistes.

L'État-major général des forces armées sénégalaises a sollicité environ 10 millions d’euros de l'UE pour financer une douzaine de projets de sécurité, incluant l'acquisition de drones de reconnaissance.

Selon le général Mbaye Cissé, cette aide est essentielle pour contrer les menaces des groupes armés maliens.

Cette demande de soutien à l'UE a suscité des critiques acerbes, particulièrement de la part de figures panafricanistes. Albert Anatole Ayissi, un chroniqueur bien connu, a exprimé son désarroi en soulignant que cette forme de coopération pourrait remettre en cause la souveraineté du Sénégal. Selon lui, le Sénégal devrait plutôt se tourner vers ses voisins du Sahel ou chercher des partenariats stratégiques en dehors de l’UE pour garantir sa sécurité.

Une analyse que ne partage pas l’enseignant-chercheur en sciences politiques et analyste en questions de sécurité et de défense, Amadou Moctar Ann.

En effet, il souligne que ce partenariat sécuritaire entre le Sénégal et l'UE pourrait effectivement tendre les relations avec le Mali. Le recours à l'aide occidentale pouvant être perçu comme une ingérence dans les affaires régionales par certains pays voisins.

Toutefois, dans une perspective de realpolitik, souligne-t-il, le Sénégal vise avant tout à assurer sa sécurité nationale face aux menaces des groupes armés transfrontaliers. Cette approche pragmatique pourrait être nécessaire pour préserver les intérêts vitaux du Sénégal, même si elle risque de froisser certains partenaires régionaux.

À l’épreuve du pragmatisme et de la realpolitik

D’après M. Ann, le Sénégal pourrait bénéficier d'un soutien financier et technique conséquent, grâce à ce partenariat avec l'UE, ce qui renforcerait ses capacités de défense et de renseignement. Cependant, il souligne également les risques. Ce partenariat pourrait aliéner une partie de l'opinion publique panafricaine qui pourrait voir cette collaboration comme une forme de néocolonialisme.

De plus, une dépendance accrue envers les partenaires européens pourrait limiter la marge de manœuvre diplomatique du Sénégal dans la région. ‘’Cette approche pragmatique vise à préserver les intérêts vitaux de l'État sénégalais, même si cela risque de froisser certains partenaires régionaux. Pour l’illustrer, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël constitue un cas d’école. En effet, le Royaume du Maroc et l'État d'Israël ont renforcé leur coopération, notamment dans le domaine militaire, depuis la signature des Accords d'Abraham et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020. Le fait qu'Israël reconnaisse la nationalité marocaine du Sahara occidental a davantage renforcé la coopération dans ce domaine. Cette leçon de réalisme politique est d’autant intéressante que l’opinion arabo-musulmane en général et l’opinion marocaine en particulier exprime une hostilité viscérale envers l’État hébreu dans un contexte d’intervention à Gaza faisant des milliers de morts palestiniens’’.

Amadou Moctar Ann reconnaît que ce partenariat pourrait être perçu comme une déception pour les partisans de l’idéologie panafricaine. Ces derniers prônent généralement une plus grande autonomie stratégique et une solidarité accrue entre les nations africaines pour faire face aux défis sécuritaires régionaux. Le recours à un soutien occidental pourrait ainsi être interprété comme un manque de confiance envers les capacités africaines à bâtir un appareil sécuritaire endogène et un affaiblissement de l'unité continentale.

‘’Il faut rappeler que cet état de fait, poursuit l’analyste, n’est pas nouveau. Dans les années 1960 déjà, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, à travers le président Senghor et son homologue Félix Houphouët-Boigny, étaient vus comme des leaders menant un jeu trouble et faisant le jeu des Occidentaux. Des ‘traitres’ en termes plus crus et plus triviaux’’.

Par réalisme, pragmatisme et opportunisme, les États de la région devraient surmonter ces divergences, car coopération avec l’UE ne traduit pas forcément traitrise et inféodation.

Concilier sécurité et souveraineté

Le président Bassirou Faye se trouve donc à un carrefour délicat, devant équilibrer la réponse aux menaces sécuritaires immédiates et le respect de ses promesses de souveraineté. La demande de fonds à l'UE pour la sécurité frontalière est un choix pragmatique, mais elle soulève des questions sur l'avenir de la politique étrangère et de sécurité du Sénégal.

Les critiques internes et externes rappellent l'importance de trouver un équilibre entre coopération internationale et indépendance nationale ; un défi crucial pour le nouveau président et son administration.

Le chercheur conclut que ce partenariat avec l'UE illustre les tensions inhérentes à la realpolitik où la poursuite des intérêts nationaux immédiats peut entrer en contradiction avec les idéaux et les alliances régionales. Le Sénégal devra jongler avec ces différentes considérations pour préserver sa sécurité tout en ménageant ses relations avec ses partenaires africains.

La politique sécuritaire du Sénégal, sous la présidence de Bassirou Faye, sera donc un test de sa capacité à concilier pragmatisme et souveraineté, dans un contexte régional complexe et en constante évolution.

Amadou Camara Gueye