La diaspora sénégalaise au cœur du financement national

Dans une ère de recomposition des équilibres géopolitiques, où les pays du Sud redéfinissent les contours de leur souveraineté dans un monde multipolaire, le recours aux diaspora bonds par le Sénégal constitue bien plus qu'un outil financier. C'est un acte symbolique et stratégique qui convoque une réflexion sociologique sur la redéfinition de la souveraineté nationale à l'aune des dynamiques transnationales. Cette approche nous invite à interroger les dispositifs de l’autonomie financière comme instruments de décolonisation économique, mais aussi comme vecteurs d'une nouvelle gouvernance fondée sur la confiance, l'identité partagée et la participation active des communautés diasporiques.

La souveraineté, dans son acception sociologique, n'est pas uniquement juridique ou politique. Elle est aussi la capacité d'une nation à déterminer ses propres choix économiques, à en assumer les conséquences et à les ancrer dans une vision collective de son avenir. Le Sénégal, depuis son accession à l'indépendance, a constamment oscillé entre volonté d'autonomie et nécessité de composer avec des partenaires extérieurs dont les aides, les prêts et les conditionnalités ont parfois façonné ses politiques internes. L'intégration des Sénégalais de l'extérieur dans le financement du développement national constitue donc une rupture avec cette logique : il ne s'agit plus de dépendre de bailleurs extérieurs, mais de faire appel à ceux qui, bien que physiquement éloignés, restent viscéralement attachés au destin de la nation.

Les diaspora bonds s'inscrivent dans cette dynamique. Ils sont à la fois un instrument financier et un lien symbolique. Ils opèrent une transmutation du lien affectif en capital productif, transformant l'amour du pays en investissement. Pour qu'une telle alchimie opère, il faut bien sûr des conditions favorables : un climat de confiance, une gouvernance transparente, des projets clairs et identifiables, ainsi qu'un narratif mobilisateur. Or, tous ces éléments semblent aujourd'hui réunis au Sénégal. La nouvelle équipe dirigeante, qui a fait de la souveraineté un axe fort de sa stratégie, bénéficie d'un capital symbolique considérable auprès de la diaspora, surtout dans un contexte où la jeunesse et les forces vives de l'étranger aspirent à une participation plus directe au devenir du pays.

La sociologie de la souveraineté nationale invite à reconsidérer le rapport entre État et société, entre territoire et diaspora. Elle dépasse la simple prérogative de décider sans contrainte externe ; elle suppose la capacité d'intégrer les ressources humaines, symboliques et financières de la nation étendue. En ce sens, les diaspora bonds sont un outil de gouvernance inclusive, un mécanisme d'élargissement de la base nationale de l'effort collectif. Ce ne sont pas des prêts comme les autres : ce sont des actes de foi économiques posés par des citoyens qui, bien que dispersés, partagent un même horizon d'espérance.

Les arguments en faveur de ce type de financement sont nombreux. D'abord, ils permettent d'accéder à des ressources à coûts relativement faibles. Contrairement aux marchés internationaux, où les taux d'intérêt sont souvent plus élevés du fait du risque-pays, les diaspora bonds peuvent mobiliser des fonds à des conditions plus avantageuses. Ensuite, ils renforcent la stabilité financière du pays en diversifiant les sources de financement et en réduisant la dépendance aux bailleurs internationaux. Enfin, et surtout, ils ravivent un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée entre l’État et ses fils et filles à l'étranger.

Le potentiel est immense. La diaspora sénégalaise, présente dans toutes les régions du monde, est non seulement numérique (plus de deux millions de personnes), mais aussi qualitativement forte : cadres, entrepreneurs, artistes, intellectuels, techniciens, etc. Leur apport en transferts de fonds avoisine chaque année plusieurs milliards de dollars, souvent supérieurs aux investissements directs étrangers. Mais jusqu'ici, ces transferts sont majoritairement destinés à des besoins familiaux ou à de petits projets individuels. Il est temps de penser une ingénierie financière qui capte cette manne de manière structurée pour financer les grands projets nationaux.

Ce projet suppose un effort considérable de la part de l’État. Il faudra créer un cadre institutionnel crédible, avec une gouvernance rigoureuse et des mécanismes de traçabilité des fonds. Les Sénégalais de la diaspora veulent contribuer, mais pas à fonds perdu. Ils veulent des retours, financiers certes, mais aussi symboliques : reconnaissance, valorisation, implication dans les processus de décision. Il s'agit de co-construire un contrat moral et politique entre la nation et sa diaspora.

En cela, les diaspora bonds ne doivent pas être conçus comme de simples produits financiers. Ils sont un acte de co-souveraineté. Ils réinventent le lien civique, en donnant une expression économique à l'appartenance nationale. Ils offrent à chaque membre de la diaspora la possibilité de dire : "je contribue à bâtir la maison". Cela suppose un changement de paradigme, une décentration du pouvoir de financement, une déhiérarchisation des sources de souveraineté économique. Dans une certaine mesure, c'est une démocratisation de l'effort national.

D’aucuns pourraient objecter que les fonds issus des diaspora bonds ne pourront jamais compenser les milliards débloqués par les bailleurs traditionnels. Mais ce serait méconnaître la dimension qualitative de ces financements. Ce qu'ils apportent, au-delà des chiffres, c'est une autonomie de décision, une capacité de planification indépendante, une force morale. Ils renforcent la légitimité interne des politiques publiques et permettent d'éviter les politiques imposées de l’extérieur, souvent déconnectées des réalités locales.

Par ailleurs, cette stratégie est compatible avec les autres sources de financement. Il ne s'agit pas de substituer, mais de compléter, d'articuler. Le Sénégal peut encore recourir aux aides internationales, mais avec une marge de manœuvre plus grande, un pouvoir de négociation renforcé. Le fait de disposer de ressources propres, issues de sa diaspora, permet de rééquilibrer la relation avec les bailleurs traditionnels. C'est une manière de ne pas négocier à genoux.

En définitive, les diaspora bonds constituent une innovation politique autant qu'économique. Ils réactivent la souveraineté populaire en la projetant au-delà des frontières physiques du territoire. Ils reconnaissent le rôle des citoyens extraterritoriaux dans la co-construction nationale. Et ils montrent que la finance peut être un vecteur de réconciliation entre l’État et sa diaspora, entre le politique et l'économique, entre le local et le global.

Le Sénégal a aujourd'hui une occasion unique de repenser son rapport à la souveraineté. Non pas comme une posture de fermeture, mais comme une capacité à mobiliser ses propres forces, à créer des synergies entre ses différentes composantes humaines, territoriales et symboliques. Les diaspora bonds sont une des clés de cette recomposition. Ils sont le miroir d'une souveraineté moderne, partagée, distribuée, assumée. Une souveraineté qui ne s'impose pas, mais qui se construit, pas à pas, avec tous les fils et filles de la nation, où qu'ils soient dans le monde.

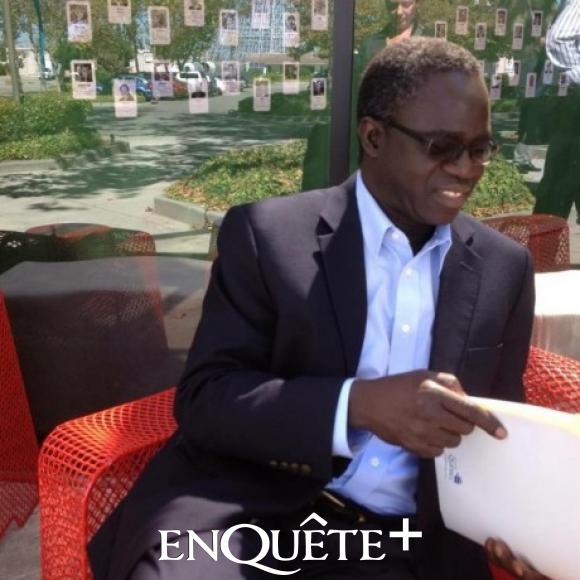

Par le Dr Moussa SARR

Note sur l'auteur :

Dr. Moussa Sarr est sociologue de la communication et expert en intelligence collective. Il a mené une étude approfondie sur la diaspora sénégalaise dans le cadre de son ouvrage Communautique et intelligence collective, où il explore les dynamiques transnationales et les technologies de l’attachement. Son approche, ancrée dans une méthodologie interactionniste, interroge les nouvelles formes de citoyenneté économique à l’ère du numérique et du ré-ancrage identitaire. À travers cette réflexion sur les diaspora bonds, il plaide pour une réinvention des liens entre l’État et sa diaspora, fondée sur la réciprocité, la participation et la co-construction du futur national.