Une approche environnementale aurait été préférable…

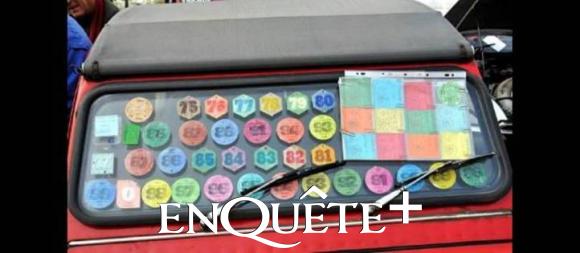

Dans la nouvelle réforme du code générale des impôts, le gouvernement sénégalais a décidé de supprimer la vignette sur les véhicules à partir de 2013. La vignette, qui constitue un impôt annuel sur les véhicules en circulation, sera supprimée pour être compensée par une taxe sur la consommation du carburant.

Jusque là, les personnes disposant d’une voiture ou d’une moto devaient s’acquitter de cette taxe avant le 31 mars de chaque année au risque d’être pénalisées ou d’être en infraction avec la loi. Les véhicules assujettis à la taxe étaient les véhicules terrestres à moteur utilisés au Sénégal. Cependant, certains véhicules étaient exonérés de cette taxe, notamment ceux appartenant à l’Etat, ceux des missions diplomatiques, des mutilés de guerre et ceux spécialement aménagés à l’usage des mutilés. Cette taxe variait de 3000 à 36 000 FCFA pour les deux ou trois roues selon les cylindrées ; pour les véhicules, elle allait de 18 000 à 200 000 FCFA selon leur puissance. Les tarifs étaient moins élevés pour les véhicules de transports car ces derniers devaient également s’acquitter d’une patente.

Origine de la vignette

Cette pratique de la vignette automobile avait été héritée de l’administration coloniale. En métropole, la vignette a été instaurée dans les années 1950. Étant confronté à un financement de la prise en charge des personnes âgées (plus de 65 ans), les caisses de l’état étant vides, l’Etat Français a instauré la vignette pour renflouer ses caisses afin de prendre en charge ces personnes âgées par le biais d’un « Fonds National de solidarité, FNS ». Ce qui apparaissait comme une solution à un problème fut l’objet de controverses car les montants perçus et les montants versés au FNS étaient différents. En 1984, cette imposition sur les véhicules fut transférée aux régions dans le cadre de la décentralisation pour être supprimée en 2000. En 2008, il a été envisagé de reprendre le principe d'une taxe annuelle sur les véhicules !

L’option sénégalaise

En 2013, le Sénégal décide de supprimer la vignette et la patente et, de la remplacer par une surtaxe sur le prix du carburant. Bien entendu, les associations des consommateurs et les transporteurs se sont dressées pour fustiger cette mesure prise, semblerait-il, unilatéralement. Pour un usager qui payait sa vignette à 18 000 FCFA (cas le plus fréquent), si sa consommation mensuelle est inférieure à 150 litres, il est gagnant … Cependant, ceux qui dans leur quotidien (pêcheurs) ou occasionnellement (lors des délestages) utilisent du carburant se voient pénaliser et donc acceptent difficilement cette nouvelle mesure…

Plusieurs autres exemples pourraient être servis pour confirmer ou infirmer cette nouvelle décision de l’Etat du Sénégal, selon du côté dans lequel on se trouve. On aurait pu faire l’économie d’une telle polémique en remplaçant simplement la vignette par une taxe environnementale sur le carburant : ce qui rejoindrait le principe du pollueur-payeur. Ce qui serait en adéquation avec le changement de paradigme économique pour le défi du développement durable.

Nous, environnementalistes, avons toujours réclamé du gouvernement sénégalais la mise en place d’un fond vert. A l’échelle internationale, la mise en place d’un tel fond pourrait « verdir » l’image de notre pays et attirait encore plus les fonds verts extérieurs tel que le Fond vert pour le climat. Il constituerait un signal fort de l’engagement de notre pays dans la lutte pour la préservation de notre environnement et surtout contre le réchauffement climatique car rappelons le, 25% des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique proviennent du secteur des transports.

A l’échelle nationale, la mise en place d’un tel fond pourrait être un fond d’appui à la gouvernance verte : appui aux citoyens qui souhaiteraient s’équiper en énergie solaire (énergie verte), appui aux associations dans la lutte contre le déforestation, appui aux GIE sur des projets à forte connotation environnementale, appui aux PME/PMI pour leur mise à niveau environnementale (réduction des impacts de leurs activités et services sur l’environnement, appui à la gestion de catastrophes naturelles comme les inondations (qui sont une conséquence du réchauffement climatique), …

Cependant, ce fond vert ne devrait pas être uniquement alimenté par la surtaxe sur le carburant. Certaines taxes pourraient être créées pour alimenter ce fond : une taxe « bâtiment environnemental » pour lutter contre certaines mauvaises pratiques dans la construction de bâtiments (bâtiments à façade de verre très énergétivores), la taxe environnementale aéroportuaire (lutte contre la pollution sonore et de l’air des avions), la taxe sur la prise d’eau de source (pour préserver la ressource qu’est l’eau qui sera à l’origine des futurs conflits étatiques), la taxe générale sur les activités polluantes, etc.

La fiscalité écologique

N’eut été une erreur de casting, l’Etat du Sénégal avait une belle opportunité, à travers cette surtaxe de 10 FCFA sur le carburant versus la vignette, d’initier la fiscalité écologique ou environnementale. Cette forme de fiscalité émergente qui vise à sauvegarder l’environnement et les ressources naturelles par une gestion responsable et durable serait acceptée de tous. Aujourd’hui, elle est expérimentée dans plusieurs pays avec succès quand elle n’est pas déviée de son objectif. Elle est soit: incitative, visant à modifier certains comportements (réduction et/ou ristourne de taxe pour des comportements écologiquement et énergétiquement vertueux comme par exemple le développement du compostage à partir des ordures ménagères à l’échelle individuelle ou collective, l’utilisation du solaire comme source énergétique); pénalisante comme c’est le cas pour la surtaxe sur le carburant (principe du pollueur-payeur) ; équilibrante et compensatrice.

Il n’est pas trop tard de rectifier le tir. Il n’est pas trop tard pour passer de la stratégie de décision à une approche d’écoute des populations et qui serait plus ouverte aux aspirations nouvelles de ces dernières qui s’interrogent de plus en plus sur les questions environnementales surtout celles à fort impact sur notre vécu et notre cadre de vie.

Pr Adams TIDJANI

UCAD