« 150 milliards par an devraient aller aux acteurs de l’économie sociale et solidaire… »

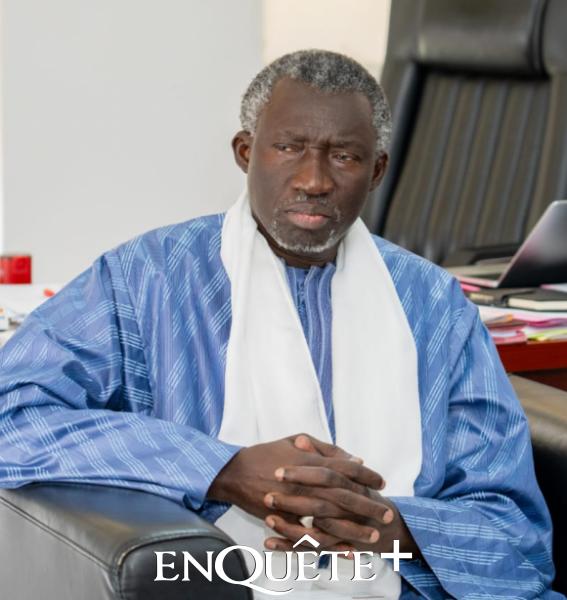

Juriste et économiste de formation, Mamadou Ndiaye est le directeur de cabinet du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, dirigé par le ministre Alioune Badara Dione. Dans cet entretien accordé à EnQuête, il parle de la mise en place opérationnelle du Conseil national de l’Économie sociale et solidaire, mais aussi de l’application et du contrôle du quota d’au moins 5 % des marchés publics en faveur des organisations de l’ESS. Le directeur de cabinet est aussi revenu, entre autres, sur l’accompagnement des coopératives de production solidaires et sur les obstacles dans l’accès des organisations de l’économie sociale et solidaire à la commande publique.

Monsieur Mamadou Ndiaye, parlez-nous de votre parcours ?

Mon parcours est long… Dans ma formation, je suis juriste et à la fois économiste. Donc, c’est assez rare d’avoir fait une formation de base jusqu’à la maîtrise en droit international public, mais avec une pratique longue au ministère de l’Économie et des Finances. J’ai fait un DESS de management des entreprises, ce qui fait que je me retrouve sur les deux pieds. Par rapport à mon parcours, j’ai travaillé d’abord au milieu de la Poste. C’est mon premier travail. Ensuite, j’ai quitté la Poste pour l’administration centrale. J’ai travaillé au ministère des Finances, c’est là où j’ai fait la carrière technique. Après cela, avec Maître Madické Niang, j’ai parcouru les départements ministériels comme directeur de cabinet du ministre, d’abord avec Sokhna Touré, qui était ministre de la Décentralisation, c’est mon premier poste de directeur de cabinet. Ensuite, avec Madické Niang, j’ai été son directeur de cabinet au ministère des Mines, de l’Industrie et des PME. Puis, au ministère de la Justice, et nous avons terminé au ministère des Affaires étrangères. C’est pourquoi Mme Ndoye dit que je suis diplomate ; en fait, j’ai simplement touché à la diplomatie. Parce que j’ai été ambassadeur et directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères. Et c’est après ma retraite que le docteur Dione, que j’avais rencontré au ministère des Affaires étrangères, m’a demandé de venir l’accompagner dans cette fonction. Parce que j’ai accompagné le ministère pour élaborer la première lettre de politique sectorielle de la Microfinance de l’économie sociale et solidaire, en tant que consultant à ce moment, puis en tant que consultant pour l’élaboration de la loi d’orientation sur l’Économie Sociale et Solidaire. C’est peut-être ce qui a fait que le Dr Dione a porté son choix sur moi, parce qu’il sait que j’avais une certaine connaissance du ministère.

L’initiateur de la Grande Finale des Navétanes de Débattons a dit que, depuis qu’il organise ce genre de compétitions, c’est la première fois qu’un ministère vient vers lui. Comme quoi, au Sénégal, les initiatives éducatives ne sont pas assez soutenues. En ce qui vous concerne, qu’est-ce qui vous a motivé à accompagner cet événement ?

En réalité, le manque de réaction peut être lié à un problème d’organisation et de saturation. Donc, nous ne dirons pas que les administrations ne réagissent pas. Parfois, vous pouvez tomber sur une saturation qui fait qu’elles réagissent sur d’autres et qu’elles ne réagissent pas sur vous. Nous avons simplement assisté à une émission et nous avons vraiment apprécié sa pertinence. Nous nous sommes dit que c’était une initiative privée mais pertinente. Et le ministre a la charge de promouvoir l’économie sociale et solidaire, mais mieux de la développer. Donc, on s’est dit que nous avons l’obligation de soutenir toute action qui vulgarise l’Économie Sociale et Solidaire. Et c’est pourquoi on a mis sur le dossier un conseiller technique. Et finalement, le ministre a donné des instructions pour qu’on puisse les soutenir. Et lui-même, il allait venir, si on avait pris certaines dispositions à temps, mais malheureusement, ça n’a pas pu se faire.

Où en est la mise en place opérationnelle du Conseil national de l’Économie sociale et solidaire ?

Bonne question. En fait, c’est l’organe qui manque. C’est-à-dire : le ministre a trouvé qu’il n’y avait ni conseil ni cadre de concertation. Parce qu’il y a d’abord l’organe qui s’appelle cadre de concertation de l’Économie sociale et solidaire, qui regroupe les ministères et qui est présidé par le ministre. Ce dernier a pallié ça. Et nous avons déjà réuni deux sessions, parce que c’est là-bas qu’on opérationnalise. Mais il y a le cadre politique, où on impulse, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Parce que le Conseil national, qui est présidé par le chef de l’État, est une occasion pour inviter tous les philanthropes du monde, afin qu’on puisse vraiment avoir une coalition autour du développement de l’économie sociale et solidaire. Et donc, pour l’instant, on est sur la bonne voie, parce que nous avons sollicité de M. le Président de la République une date, et nous avons introduit depuis très longtemps le décret qui va l’instituer. Et là, jeudi passé, en réunion de coordination des secrétaires généraux des ministères, la question a été évoquée et la Primature a pris l’engagement d’introduire rapidement le décret dans le circuit, pour qu’on puisse convoquer le conseil. Et le Chef de l’État a déjà reçu une lettre du ministre pour demander une date. On pense qu’en fin d’année ou l’année prochaine, le conseil se réunira.

Donc la coordination entre les points focaux est assurée…

Oui, la coordination est déjà assurée, pour deux raisons. D’abord, ce qui n’a jamais existé, on a tenu un conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, uniquement sur l’économie sociale et solidaire. Et de ce conseil, des directives sont sorties. Parmi les directives, le Premier ministre a demandé à chaque ministère de désigner un point focal. C’est fait. Tous les 24 ministères ont leur point focal. Et maintenant, le travail quotidien se fait avec ces points focaux. Par exemple, on vient de traduire en six langues nationales la loi et le décret. On vient de tenir avec les points focaux la première réunion sur la part de marché destinée aux acteurs de l’économie sociale. Parce qu’il y a 5 % des marchés publics. Imaginez 5 % de 3 000 milliards, c’est au minimum 150 milliards par an qui devraient aller aux acteurs de l’économie sociale et solidaire. Parce que, faute d’un cadre, faute d’une organisation, cela ne se fait pas. Nous nous sommes récemment réunis avec les points focaux et, en collaboration avec l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), notre première réunion a abouti à plusieurs recommandations. Il y a une feuille de route pour que vraiment ces 150 milliards reviennent aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

Justement, comment est-ce que le quota d’au moins 5 % des marchés publics en faveur des organisations de l’ESS est-il appliqué et contrôlé ?

La première phase, c’est qu’on utilisera la base de données des acteurs de l’économie sociale et solidaire que nous détenons. On va la partager avec l’ARCOP et avec les points focaux. Ces derniers pourront plus facilement faire travailler ce que l’on appelle les autorités contractantes, qui lancent les marchés. À travers les points focaux, ces autorités contractantes auront maintenant la liste. Si vous voulez avancer un marché, on vous dira : “Voilà la liste des acteurs agréés pour ce marché”. Donc, il faut faire en sorte que 5 % de votre marché soit destiné à ces acteurs. La compétition sera entre ces acteurs. Donc, la feuille de route va sortir d’ici la semaine prochaine pour que maintenant chacun puisse faire son travail.

Comment comptez-vous encourager les investisseurs privés de l’ESS ?

Là, ce qu’on a prévu, c’est la loi même. La loi a prévu que lorsqu’un investisseur accompagne pendant plusieurs années les acteurs de l’économie sociale et solidaire, il a automatiquement le droit à une reconnaissance d’utilité publique. Cette reconnaissance d’utilité publique fera de l’investisseur un investisseur social, ce qui va réduire ses charges fiscales du fait qu’une partie de ces charges fiscales va lui permettre d’avoir plus de capital pour aider, accompagner les acteurs de l’économie sociale. Et ça, c’est prévu dans la loi et d’où l’intérêt de la tenue du Conseil national. Parce que ce n’est pas très connu et pour que l’international le connaisse, il faut tenir ce conseil, appeler tous les investisseurs ou les philanthropes afin qu’ils puissent avoir cette information. Je vous dirais que nous sommes représentés par une institution contractante au niveau de l’Assemblée générale des Nations unies où il y a une réunion qui réunit uniquement les philanthropes du monde. Et nous avons donné un pouvoir à l’organisation avec laquelle nous avons contracté pour qu’elle puisse nous représenter, vendre ce modèle à l’ensemble des philanthropes du monde qui viennent investir au Sénégal dans l’économie sociale et solidaire.

Concrètement, comment les coopératives de production solidaires sont-elles accompagnées ?

Voilà, d’abord les coopératives, il est bon de préciser leur nature. Parce que le mot “coopératif” a fait que les gens croient que ce sont des sociétés coopératives au sens de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Les sociétés coopératives au sens de l’OHADA sont constituées autrement parce qu’il y a un capital social minimum à verser pour pouvoir être une société coopérative. Il y a un formalisme assez difficile pour certains qui viennent du secteur populaire, qu’on appelait le secteur informel. C’est pourquoi, dans la loi, on a introduit une sorte d’outil d’ingénierie sociale qu’on appelle l’association entreprenante responsable. C’est ça la coopérative Productive et Solidaire.

C’est une association, comme toutes les associations, mais qui a la possibilité, dans certaines conditions et dans certains secteurs, d’entreprendre pour le bien de la communauté dont elle relève… Coopérative productive, c’est le nom, mais la nature juridique, c’est une association. Et c’est facile à constituer. Tous ceux qui font le même métier peuvent le faire. C’est pourquoi l’appui va concerner trois parties. D’abord l’appui pour l’approvisionnement. Le fait qu’on puisse les aider à mutualiser leurs commandes va leur donner des coûts plus compétitifs. Le fait qu’ils puissent travailler ensemble va améliorer leurs techniques. Parce qu’on va les former, parce qu’ils sont ensemble ; on va techniquement les former pour qu’ils soient plus pertinents.

Nous les accompagnerons jusqu’à la certification et la labellisation de leur produit, afin qu’il soit reconnu à l’international. Ensuite, nous mutualiserons la commercialisation, qui est la partie la plus délicate, en constituant, dans toute la mesure du possible, des chaînes de valeurs dans ce secteur. Ça veut dire qu’avant même de produire, on va rechercher avec eux des clients intéressés pour qu’on puisse avoir des accords de campagne. Pour que la production soit déjà achetée avant même qu’elle soit exécutée. Et c’est donc ce triptyque – mutualisation de la commande, de l’approvisionnement, mutualisation de la production, mutualisation de la commercialisation – qui va permettre de financer facilement. Et le fonds de dotation va permettre d’accéder plus facilement aux ressources grâce à un pacte qui a été signé avec les institutions de mutualisation.

Par quels moyens vous sensibilisez les élèves et étudiants sur ces questions, comme cela a été décidé ?

Nous avons déjà commencé. Nous avons signé avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de l’Enseignement un protocole dans lequel on va mettre une stratégie pour justement intégrer l’économie sociale dans le curricula. Et donc ça aussi fait à travers les chantiers. Tout ça, le nouveau gouvernement aurait dû le trouver déjà fait. Mais bon, cela n’a pas été fait ; c’est à nous de le faire. L’Économie Sociale et Solidaire est dans une phase de construction, mais c’est une phase de co-construction avec l’ensemble des acteurs.

Il a été prévu de créer en 2026 un compte satellite de l’ESS. Où en êtes-vous ?

Vous touchez un point extrêmement important parce que, dans la résolution des Nations unies, l’Assemblée générale a bien précisé que les États doivent pouvoir avoir un compte satellite qui permet de distinguer la contribution de l’ESS dans le développement. Donc, c’est une obligation morale parce qu’international, même si ce n’est pas une obligation forcée. Et lors du Conseil interministériel dont je viens de vous parler, le Premier ministre a instruit l’ANSD de préparer ce compte parce que, pour 2025, ils avaient un compte à changer. Mais en 2026, ils vont préparer ce compte satellite qui va nous donner comme indicateur la contribution de l’ESS au développement.

Qu’en est-il du déploiement des mutuelles de santé et des initiatives solidaires d’accès aux soins ?

Tout le monde avait cru que la mutuelle de santé, c’était une affaire de la Santé. Or, dès que vous êtes dans la solidarité, la mutuelle est un organe de consommation de la santé. Elle consomme un produit de la santé dès le moment qu’elle est un consommateur et que cette consommation ne se fait plus individuellement, mais collectivement, elle entre de facto dans la catégorie des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Et nous avons commencé à agréer des mutuelles parce qu’elles ne savaient pas. Mieux, on ne s’arrête pas à ça ; on les appuie pour la démocratisation de la participation. Quand le ministère donne son agrément, il prend en charge l’adhésion de certaines personnes à très faibles revenus pour qu’elles puissent bénéficier de ces mutuelles.

Quels obstacles persistent dans l’accès des organisations de l’Économie sociale et solidaire à la commande publique ?

L’obstacle majeur, c’est d’abord le fait qu’on puisse caractériser cette part qui leur revient. C’est le premier obstacle. Le deuxième, c’est qu’on puisse vraiment faire en sorte qu’ils puissent répondre aux exigences de la compétition. Parce qu’il y a quand même des exigences administratives, des papiers à fournir, il y a des exigences financières de garantie. Et c’est justement l’objet du séminaire qu’on vient de faire, pour qu’on puisse faciliter. Il y a la CDMP, qui est une structure de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est prête à les accompagner, pour justement accéder plus facilement à ces instruments financiers et juridiques pour la compétition. Et nous avons conscience de ça pour pouvoir lever l’obstacle.

Que faut-il faire pour prioriser les financements ?

Pour les financements, le ministère a déjà signé, avec les institutions de microfinance, ce qu’on appelle le pacte pour l’inclusion financière universelle.

En quoi consiste ce pacte ?

Ce pacte va appliquer ce qu’on appelle la stratégie de financement ciblé. C’est une stratégie qui dit que dorénavant, le ministère ne finance pas simplement des demandes de financement, mais des projets. Un projet, c’est un document qui s’intéresse à une activité et qui détermine d’abord la faisabilité technique de l’activité, et la rentabilité de l’activité. C’est ça un projet. Vous savez que ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le vendre, mais aussi c’est rentable. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, le financement ne servira à rien. Et donc ça, c’est d’abord avoir un projet. Deuxièmement, privilégier le financement solidaire. En passant par les coopératives de financement solidaire, on ne finance pas l’individu, mais on finance le groupe. Parce que dans le groupe, les gens auront quand même un peu de scrupules à ne pas payer… Ce qui veut dire l’intérêt pour rentabiliser, pour pérenniser le financement, c’est d’avoir des taux de remboursement élevés qui vont permettre de faire du revolving de cet argent et d’intégrer de plus en plus. Et à un certain niveau, on aura même un niveau de saturation qui couvrira l’ensemble des besoins de financement des acteurs.

BABACAR SY SEYE