Une volonté d’être aux paramètres multiples

On identifie la femme sénégalaise à sa beauté et à son attachement à son bien-être. A côté de tous les artifices auxquels elle s’adonne pour être jolie, la question de l’hygiène se pose pour certaines. Car, même si cela semble aller de soi, son accomplissement n’est pas des plus évidents. Dans la société sénégalaise, l’hygiène d’une femme comporte plusieurs paramètres, tous indispensables et primordiaux. Mais, une méconnaissance et certaine ‘’paresse’’ posent problèmes.

Le concept semble banal. Mais, au fond, les choses ne sont pas aussi simples. L’hygiène de la femme regroupe plusieurs paramètres. En se penchant plus sérieusement sur la question, on se rend compte qu’effectivement, « tout ce qui brille n’est pas or ». En d’autres termes, ce n’est point parce qu’on est présentable et propre au paraître qu’on est hygiénique. Pour une femme, plus particulièrement, il en faut beaucoup plus que ça. A différents niveaux. « Rien que pour l’hygiène corporelle, il faut beaucoup de rigueur. Notre structure physique comporte beaucoup de coins et recoins susceptibles d’être source de malpropreté. Une simple négligence de notre part remet en cause notre hygiène.

A vrai dire, c’est complexe », pense cette jeune dame, propriétaire d’un salon de coiffure aux Hlm Grand Yoff. Chrétienne de confession, Fifi, qui a en permanence des jeunes filles sous sa coupe, avoue qu’elle se rend compte, chaque jour, que ces dernières perçoivent mal l’hygiène. Et pourtant, elles sont obligées d’être en contact direct avec les clientes, qui peuvent être très exigeantes. « Il faut qu’elles sentent bon et qu’elles soient propres. Je leur ai acheté à toutes des tenues de travail qu’elles lavent tous les deux jours ; et à la fin du mois, je leur offre des déodorants. Le point le plus important sur lequel j’insiste, c’est aussi l’environnement. Le salon et les toilettes ne doivent jamais être insalubres».

En effet, excepté pour leur apparence, certaines femmes ne sont pas très portées sur l’hygiène. « Quand elles sont belles et propres à croquer, à première vue. Elles peuvent l’être beaucoup moins, quand on va plus loin. ‘’Bëri na ci seetu guinar’’ (nombreuses ont la propreté d’une poule) », souligne Ibrahima Ndiaye, diplômé en communication. Ce trentenaire, qui prend exemple sur son environnement direct, souligne que « beaucoup de femmes ne sont pas aussi propres qu’on le pense. J’habite avec des filles et je leur fais souvent ce reproche. Elles le prennent mal, mais, je le leur dis tout de même. Lorsque je les vois à l’œuvre, même dans la cuisine, je ne veux pas manger leurs plats ». En des propos plus clairs, il dit que « les filles font du travail d’arabe ». Une manière pour Ibrahima de qualifier cette « paresse » qui les habite. « Elles font les choses à moitié et ne s’occupent que de leur personne et là encore, n’allez pas savoir… Je sais de quoi je parle», lance-t-il, en pouffant de rire.

Ces pratiques usuelles, nocives à l’hygiène des femmes

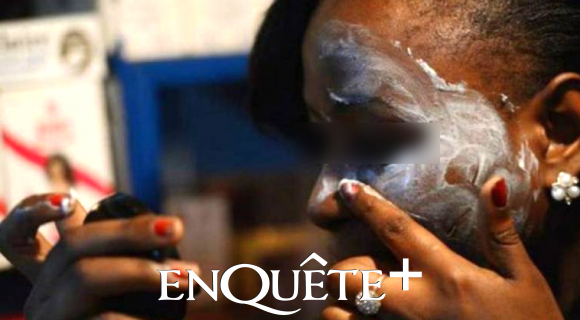

De plus en plus, même si certains en doutent, nombre de femmes adoptent les bonnes pratiques pour être et rester hygiéniques. Toutefois, entre les pratiques esthétiques et tous ces artifices auxquels elles ont recours pour être belles, il devient difficile de répondre aux normes hygiéniques. La quête de la beauté, souvent artificielle, est aussi source d’attitudes contraires aux « normes hygiéniques », surtout sur soi. « Certains produits utilisés pour la dépigmentation sentent l’ail et quand la sueur s’en mêle : imaginez un peu ce que ça donne. Là, les vêtements que porte la femme ne peuvent pas être propres, les draps sur lesquels elles se couchent également », pense toujours Ibrahima Ndiaye, qui se positionne en connaisseur.

Ces propos sont confirmés par Justine Ndao, responsable commerciale et marketing d’une structure de commercialisation de produits de beauté et de bien-être. Selon cette dernière, «il y a des contradictions entre l’hygiène et l’utilisation de certains produits. Je crois que le plus grand mal ici au Sénégal, c’est que l’on n’utilise pas à bon escient les produits. C’est à dire que je prends un produit qui est fait pour ça, je le sais, mais moi je vais l’utiliser pour autre chose. On me donne un dosage, mais je choisis délibérément de ne pas le respecter. Ça a des conséquences ».

Quand on évoque les règles d’hygiène d’une femme en parlant de l’usage de certains produits sur le corps, Justine reconnaît qu’on pense forcément « Khessal » aussi. « Pour le « khessal », les gens disent qu’il y’a une odeur. Mais là, c’est toujours un problème culturel. Est-ce que ces femmes aujourd’hui sont prêtes à y renoncer, malgré le fait qu’on leur dise qu’elles dégagent des odeurs ? Je ne crois pas ». Raison pour laquelle, Mme Ndao estime que « c’est un peu compliqué et tout ceci relève d’un problème d’éducation. Il faut qu’on explique aux femmes quelles deviennent très belles en gardant leurs teint naturel et qu’on ne devrait pas à avoir à changer sa couleur de peau pour être belle ». Cependant, Aicha ne partage pas la même opinion. Selon elle, « les produits qui puent pour se dépigmenter sont aujourd’hui rarement utilisés. Il y a de bons produits et nous avons aussi des heures pour les appliquer. C’est abusé de dire que le khessal favorise le manque d’hygiène ».

« L’hygiène requise et la paresse récurrente des jeunes filles ne font pas bon ménage »

Un aspect tout aussi important, quand on sait que l’hygiène d’une femme renvoie également à son environnement. La soixantaine révolue, le corps las et affaissé par le poids de l’âge et ses conditions de vie difficiles, mère Seynabou Dieng qui habite Khar Yalla, explique que « l’hygiène, c’est un ensemble et est aussi individuelle que collective. Il ne faut pas garder sa maison propre et souiller la rue, ce n’est guère hygiénique ». S’arrêtant sur sa propre vie, cette bonne dame qui a vécu pendant plus de 20 ans dans cette maison exigüe, affirme que leur pauvreté ne leur a pas empêché d’être hygiéniques. « Nous sommes confinés ici, parce qu’on n’a pas les moyens d’habiter ailleurs et on a également des colocataires, mais, on ne badine pas avec la propreté, même si, c’est difficile ».

A cause de la promiscuité dans laquelle ils vivent, la saleté s’invite facilement chez eux. Cependant, « les détergents sont toujours en place. On lave les toilettes 2 fois par jour, parce que nous sommes en surnombre. Personnellement, avec ma famille, on ne reste pas trois jours sans faire le linge. Et mieux, nous n’attendons pas nos colocataires dans l’exécution des tâches ». Autant, dit-elle, ses filles prennent le temps de prendre soin de leur corps, autant elle ne badine pas avec l’entretien de la maison. Cela dit, Mère Ndiaye juge que la plus grande source de manque d’hygiène de la nouvelle génération, « c’est la paresse. Ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas propres, mais, elles sont paresseuses. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Elles ne font pas bon ménage. Elles s’adossent trop sur leurs femmes de ménage. Elles ne veulent pas voir de la saleté, mais, sont désarmées quand leurs bonnes s’absentent ».

Une attitude qui est contraire à l’éducation qu’elle et nombre de femmes de sa génération ont reçue. « Nos mamans nous apprenaient d’abord à bien prendre soin de nous, de nos habits mais aussi, de la maison. C'est-à-dire, qu’il faut être propre en tout. C’est une question d’éducation. Soit, on est hygiénique ou on ne l’est pas », conclut-elle. Des arguments qui s’accordent parfaitement avec ceux de Justine Ndao. Beaucoup moins âgée que Mère Ndiaye, elle affirme également que « l’hygiène corporelle et environnementale vont de pair. Je crois qu’on ne peut pas être propre sur soi et puis avoir un intérieur qui est sale. Cela me parait très contradictoire. Je crois qu’avant tout, c’est un problème d’éducation. Il est évident qu’un enfant, on doit lui apprendre les choses, notamment, faire son lit, nettoyer sa chambre, laver ses sous-vêtements, se brosser les dents, bien se laver, dès le bas-âge ». De son point de vue, si l’hygiène n’est qu’apparence, « c’est dire qu’on se nettoie pour les autres et pas pour soi ».

BIGUE BOB